色だけで曲名が構成されているのは珍しいのではないでしょうか?

それがクロード・ドビュッシー作曲の「白と黒で」(2台ピアノのための)です。

曲名に「色」を含んだ作品はいくつか思いつきます。

- ラプソディ・イン・ブルー【ガーシュウィン】

- 美しく青きドナウ【ヨハン・シュトラウス2世】

- 黄色い王女【サン=サーンス】

- 白鳥の湖【チャイコフスキー】

- 金鶏【リムスキー=コルサコフ】

「白鳥」や「金鶏」は色そのものではありませんが…。

このように考えると、ドビュッシーの「白と黒で」は色だけで勝負している感がしますよね。

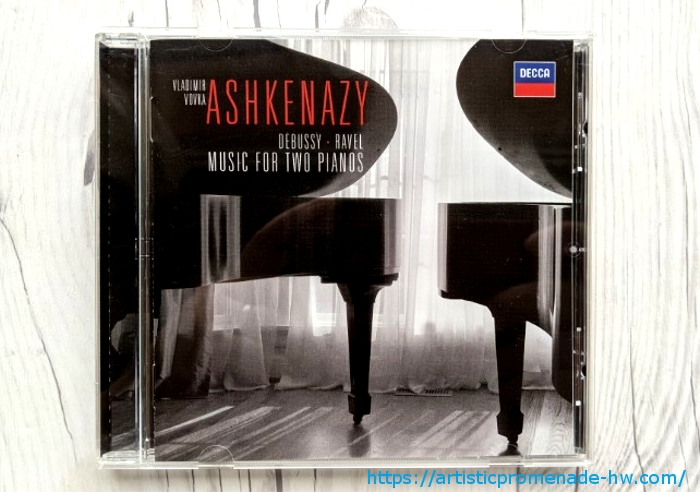

というわけで、今回はヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージのピアノ演奏でドビュッシーの「白と黒で」を楽しみました。

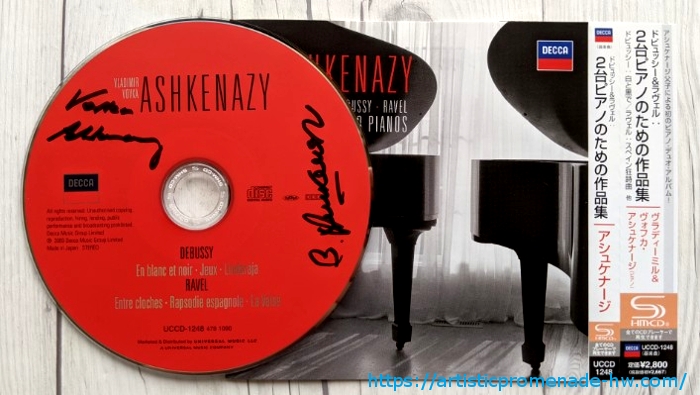

■ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集 アシュケナージ

- ピアノ:ヴラディミール・アシュケナージ

- ピアノ:ヴォフカ・アシュケナージ

- デッカ(DECCA)【UCCD-1248】

- 発売・販売:ユニバーサルミュージック合同会社

クロード・ドビュッシー作曲「白と黒で」とは

今回ご紹介ししているドビュッシーの「白と黒で」は2台ピアノのための曲なので、真っ先にイメージするのは「ピアノの鍵盤」かなと思います。

ドビュッシーは「白と黒で」を1915年(大正4年)に作曲しました。この当時のドビュッシーは、癌(がん)との闘病や第一次世界大戦の影響に苦しんでいました。

作曲を始めたときには「白と黒でのカプリス」という曲名だったようです。「カプリス」または「カプリース」とは、フランス語で「奇想曲」を意味します。

ちなみにイタリア語だと「カプリッチョ」です。

ドビュッシーは、ピアノの音色の響きを感覚的に音で表現しているのでしょう。曲名の「白と黒で」には、それほど深い思いが込められているわけではないようです。

ドビュッシーは、「白と黒で」の曲名に込められているであろう意味を深く詮索しないでほしかったようですが、そうは言われても気になることってありますよね。

曲名ではなのですが、ふとレッド・ツェッペリンの「天国への階段」のエピソードを思い出しました。

「天国への階段」の歌詞に様々な意味が込められているのではないかと詮索する人々に対して、作詞者のロバート・プラント(ボーカル)は「深い意味などない」といった発言をしました。

本当にそうだったのか、何度も同じような質問を浴びせられることに嫌気がさしたのかは不明ですが…。

ドビュッシーの「白と黒で」は、次の3つの楽章で構成されています。

- Avec emportement【4分03秒】

- Lent-Sombre【6分35秒】

- Scherzando【4分17秒】

※演奏時間は『ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集 アシュケナージ』のCD情報を掲載しました。

「Avec emportement」をGoogle翻訳で邦訳したところ、「怒りで」となりました。自動検出されたのはフランス語でした。

クロード・ドビュッシーとは

クロード・アシル・ドビュッシーは19世紀中期から20世紀前半に生きた、後期ロマン派のフランス人作曲家です。メーテルリンクの戯曲を原作とした歌劇「ペレアスとメリザンド」、「牧神の午後への前奏曲」などの代表作があります。

クロード・ドビュッシーについては『すぐわかる!クロード・ドビュッシーとは|その生涯と作品たち』をご参照ください。

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージについて

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ父子については、『3分に満たない曲!モーリス・ラヴェル「鐘が鳴る中で」(『耳で聞く風景』から-2台ピアノのための)|ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:クロード・ドビュッシー「白と黒で」について

ここではクロード・ドビュッシー作曲の「白と黒で」をアシュケナージ父子のピアノ演奏で聴いた感想をお伝えします。

■第1楽章:Avec emportement

冒頭の題辞には、グノーのオペラ「ロメオとジュリエット」の台本から一節が引用されています。ドビュッシーの心境を物語っているのでしょう。

冒頭の旋律は流麗で非常に美しいものです。曲は全体的に強い推進力を持っていて、目まぐるしく展開します。満開の花が咲き乱れているかのようなイメージが浮かんできました。

美しさが散りばめられていてとても元気が出る曲ではありますが、個人的には少し苦手に感じる部分もあります。おそらく、奇をてらったような印象を受ける箇所があるからだろうと思っています。

■第2楽章:Lent-Sombre

冒頭の題辞にはフランソワ・ヴィヨンの「フランスの敵に抵抗するバラード」の一節が引用されています。

重苦しい雰囲気ではじまりますが、その後紡がれるピアノの音色には落ち着きがあり、繊細さを感じます。

全体として眺めるなら、序盤は静かに進行していきます。中盤には心をザワつかせるような空気が支配的になります。終盤にはリズミカルで少し雰囲気が明るくなる部分もあります。

ラストには、何か悩みか疑問でも抱え込んでいるような感じを受けますが、ジャンッと終わってしまいます。不思議な感覚の曲ですね。

■第3楽章:Scherzando

題辞にはシャルル・ドルレアンの詩の一節が引用されています。

小刻みに紡がれるピアノの音色が美しいです。それが少しずつ大きなうねりへと発展していきます。

その後は、美しさと不安にさせる音色が入り混じり、せわしない印象に。全体としては不安定な雰囲気が支配的だと思います。終わり方が唐突で、意表を突かれます。

この第3楽章は若きイーゴリ・ストラヴィンスキーに献呈されました。

上述の感想を読まれて、私自身がドビュッシーのピアノ曲に親しんでいないことがよく伝わったのではないかと思います。聴き慣れてくると感想は変わると思います。

アシュケナージ父子のピアノからは、上品で美しいピアノの音色が明確に伝わってきます。その意味で、聴きやすい録音になっていると思います。

もう少し、ドビュッシーの作品に慣れ親しんでみたいところです。

まとめ

- ドビュッシー作曲「黒と白で」は1915年の作品。

- ピアノの音色にインスパイアされた。

- 曲名に深い意味はなさそう。

■関連CDのご案内です。

↓