J・S・バッハが作曲した「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調」をヘンリク・シェリング(ヴァイオリン)で楽しみました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の中では3番目で最後のソナタになります。これまでのソナタとどのように違うのか楽しみです。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調」にまつわるエピソードと個人的な感想をお伝えします。

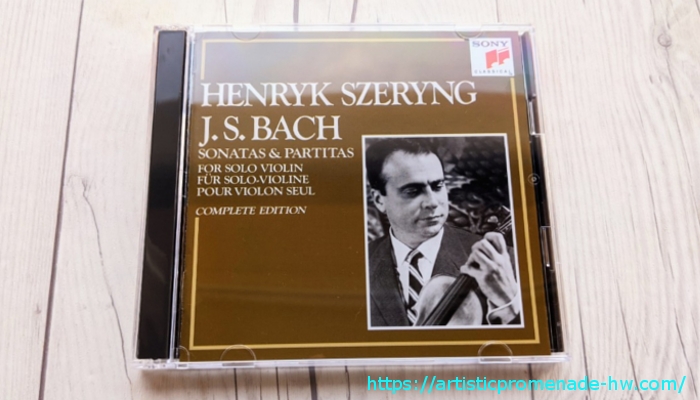

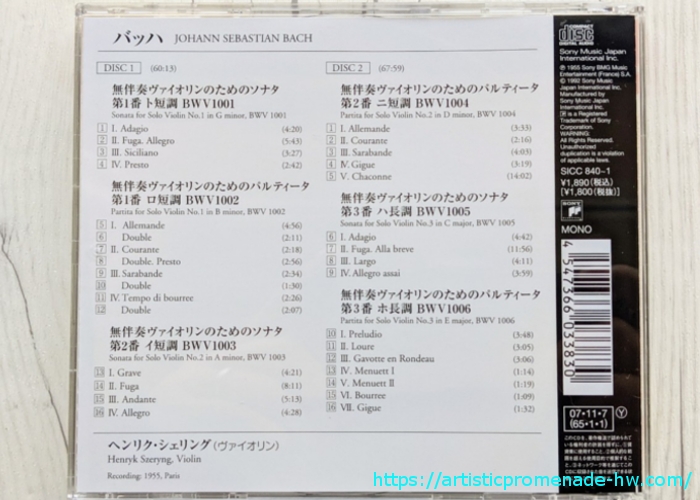

■バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ(全曲)シェリング

- ヴァイオリン:ヘンリク・シェリング

- 2枚組:MONO

- Sony Music Japan International Inc【SICC840-1】

J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調」とは

J・S・バッハが「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005」を作曲したのは、アンハルト=ケーテン侯国で宮廷楽長だった1720年(享保5年)のこと。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005」は、ヴァイオリンの独奏曲である「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006」の1曲です。「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第1番 BWV1001」や「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第2番 BWV1003」と同じく4楽章編成の教会ソナタ形式で構成されています。

この曲(BWV1005)がすでにご紹介したJ・S・バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ(BWV1001、BWV1003)」と違うのは長調であるということです。全体的に明るい印象が強くなっていますが、厳かさもしっかりと保たれています。

J・S・バッハとは

18世紀にドイツで活躍した音楽家ヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)については、『すぐわかる!J・S・バッハとは|「音楽の父」「ドイツ3大B」の生涯について』をご参照ください。

ヘンリク・シェリングとは

ポーランド出身で、のちにメキシコに帰化した名ヴァイオリニストヘンリク・シェリングの生涯については「すぐわかる!ヘンリク・シェリングとは」をご参照ください。

わたなびはじめの感想:J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調」について

ここからはヘンリク・シェリングが演奏する「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調」の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章 アダージョ【4分42秒】

落ち着いた雰囲気の始まり。優しさと悲哀を含んだような音色。

例えは悪いですが、チーズやハムの塊をギーコ、ギーコとスライスしているかのような印象を受けます。その単調な音色の中にもヴァイオリンの美しいさが反映されています。少しずつ響きに力が宿っていくようです。

終盤にはそれまでとは違った表情をが現れ、心地よいアクセントになっています。

■第2楽章 フーガ【11分56秒】

明るい表情を感じますが、第1楽章からの影響も感じられます。表現に豊潤さが増して、より聴きやすさもアップ。

ドラマチックな要素も感じられ、音色が上下しながらリズミカルに弾みます。どこかぎこちなさにも似た印象を受けますが、ヴァイオリンの伸びやかな音色に惹きつけられます。

中盤には小鳥が自由に空を飛び回るような場面も登場します。

ヴァイオリンの高音域を移動する様子が清純さを感じさせます。徐々に強さも増していき、静かな盛り上がりを迎えるかのようです。

終盤を迎える頃には緊張感を伴う心地よい旋律に慣れ、親しみを感じはじめているのが不思議です。最後まで派手さを抑制した上品さが貫いています。

「楽しい」というよりも「美しい」と表現する方がよりふさわしいですね。

■第3楽章 ラルゴ【4分11秒】

個人的に好きな出だし。自然で柔らかく優雅さを感じます。

先の第1・2楽章とは違い、穏やかさが心地いいです。

旋律自体が耳馴染みのよい、心を落ち着かせる力を持っているかのようです。

終盤は心が洗われるような旋律に愛おしさを感じ、もう少し続けて欲しいと願いたくなりました。

■第4楽章 アレグロ・アッサイ【3分59秒】

晴々として鮮やかな始まりは、軽快なリズムとともに憂いを吹き飛ばしてくれそうです。

小刻みな音の揺らぎに嫌味が無く、心をも揉み解してくれる感じがします。

爽やかさが満ちていて、最期は華やかなフィナーレを迎えます。

ヘンリク・シェリングによるJ・S・バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」も終盤を迎えました。ソナタは今回で終了し、残るはパルティータ1曲のみ。

上手くお伝え出来ませんが、単調な旋律を加工し一定の厳粛さを保ち続けるJ・S・バッハの作曲の凄さを感じざるを得ません。派手さや迫力には欠けるかもしれませんが、ヴァイオリン単体で表現には難易度が高いように思えます。惹きつけられるほどの技量が無ければ、すぐに聴くのを止めてしまうことでしょう。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調」からはバロック期の音楽っぽさを感じずにはいられません。それと同時に、オーケストラの演奏を好んで聴いていた私でも、J・S・バッハ作品のシンプルで奥深い魅力のようなものに少しだけ気づけたような気がします。

何度も聴き続けることで、自分の中にその魅力を受け止める余地を生んでくれそうな期待も持っています。一人でじっくりと味わいながら「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ 第3番 ハ長調」を堪能できた時間は、ちょっぴり贅沢な時間に感じられました。

J・S・バッハの楽曲の魅力とヘンリク・シェリングのヴァイオリニストとしての技量の高さが高度にミックスされているのかもしれないね。

まとめ

- 「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」に含まれる3番目で最後のソナタ。

- 他の2つと違って長調で書かれた楽曲。

- 第4楽章を聴き終える頃には、心がマッサージを受けたみたいで心地よい感じに。

■関連CDのご案内です。

↓