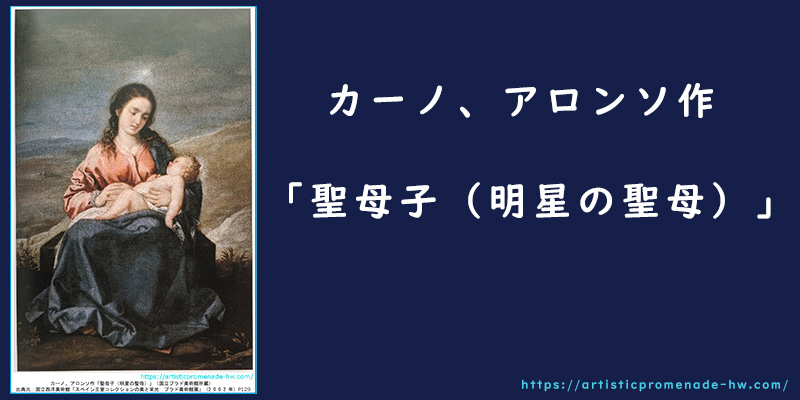

2002年(平成14年)国立西洋美術館「スペイン王室コレクションの美と栄光 プラド美術館展」に展示された、カーノ、アロンソ作「聖母子(明星の聖母)」。

その構図からは安定感を感じます。

この記事では、サッパリとした背景を前にして生み出された「聖母子(明星の聖母)」の安定感の秘密に迫ります。

アロンソ・カーノ作「聖母子(明星の聖母)」とは

- 制作年:1646年~1648年

- サイズ:156.0 × 100.0cm

- 油彩、カンヴァス

絵画や写真の構図の話になりますが、モノ(描く対象・被写体)の配置によって観者に与える落ち着きや安定感に違いが生じます。

安定感を生み出すののひとつが「(二等辺)三角形」のカタチです。底辺が少し広い二等辺三角形の構図は、土台がしっかりしているため、押しても倒れにくい安定した印象を与えます。(もちろん逆三角形ではそうはなりませんが...)

三角形の安定性は立体的な建築物にも共通するのではないでしょうか?

下が広く、上に行くほど細くなるような東京タワーや東京スカイツリー、エジプトのピラミッドなどを思い浮かべると納得できますよね。(建造物は平面ではありませんが...)

アロンソ・カーノが描いた「聖母子(明星の聖母)」には、この二等辺三角形の要素が取り込まれているのです。

幼いイエス・キリストを抱いて座っているマリアの姿が、まさに二等辺三角形の枠に収まるように描かれています。

この二等辺三角形が、アロンソ・カーノの「聖母子(明星の聖母)」に安定感を感じるヒミツだったんだね!

「スペイン王室コレクションの美と栄光 プラド美術館展」の図録解説によると、アロンソ・カーノは度々「聖母子」をテーマに絵画制作を行なっていたようです。

この作品が描かれた時期については、フェリペ4世の臣下オリバーレス公伯爵の保護のもと、マドリードに滞在していた頃のことだったようです。

私が思うに、アロンソ・カーノが40代半ばで制作したわけですから、画家としての円熟期に描いた作品と考えてよいでしょう。

「聖母子(明星の聖母)」は、おそらくアロンソ・カーノは夕暮れに近い時間を描いたのでしょう。夜明け前に、母親が衣服を着せずに赤ちゃんを屋外で抱いているというのも不自然ですから。

それとも...輝きを放っている人という意味なのかなぁ。

原題には「明星」らしき単語はないと思うのだけれど...

マリアからはやさしいさの中にも品位を感じさせる雰囲気が伝わってきます。頬から顎にかけての稜線や髪の毛、ゆったりとした衣類などからやわらかい印象を受けるのでしょう。幼子イエスを抱く母マリアの手からもやさしさが伝わってきますね。

マリアに対する印象にも、二等辺三角形の構図からもたらされる安定感が影響しているのかもしれません。

硬めの生地を描いたのかも...

幼いイエス・キリストは赤ちゃんらしい、ぷよぷよした体つきで描かれていて愛らしいです。左手を下に垂れ、安心しきった様子で母親マリアを見つめる姿にも、なごみを感じます。

「聖母子(明星の聖母)」はアロンソ・カーノが安定した構図を用いて、幼子イエスと母マリアを描いたステキな作品です。

アロンソ・カーノとは

17世紀のスペイン・セビリアやグラナダで活躍した画家・彫刻家・建築家アロンソ・カーノについては、『すぐわかる!アロンソ・カーノとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:アロンソ・カーノ作「聖母子(明星の聖母)」について

スペイン・セビリア【黄金の塔】

スペイン・セビリア【黄金の塔】アロンソ・カーノが描いた「聖母子(明星の聖母)」は、構図の安定感やマリヤのやさしさ、幼子イエスの赤ちゃんらしさといったすばらしさを持った作品です。

しかし...個人的な感想としては、ひとつだけ気になる部分があります。

それは、マリアの幼子イエスに対する視線が冷たいということです。どうしても、我が子を慈しんでいるようには見えないのです。

と思う人もいると思うけれど、僕にはそう見えてしまうんだよね...

とはいえ、作品の価値を落とすものではありません。ちょっと気になるくらいのことです。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。

アロンソ・カーノが描いた「聖母子(明星の聖母)」は、「自宅で鑑賞したい(欲しい)と思える作品」です。

まとめ

- アロンソ・カーノは17世紀のスペインで活躍した画家・彫刻家・建築家。

- アロンソ・カーノの描いた「聖母子(明星の聖母)」は、構図の安定感を感じる作品。

- 個人的には、マリヤの目に冷たい印象を受ける。