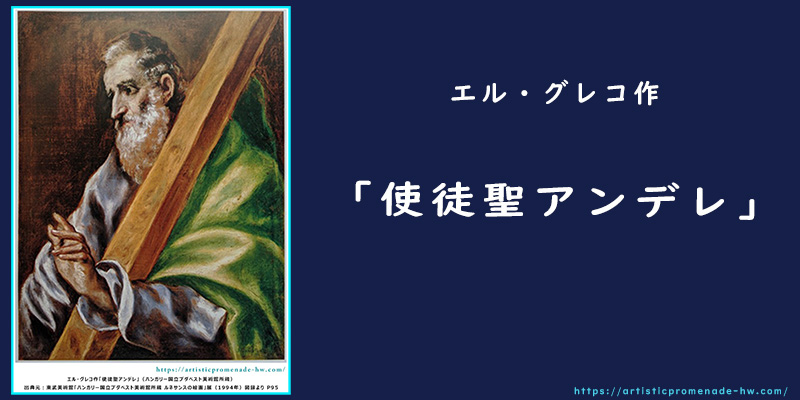

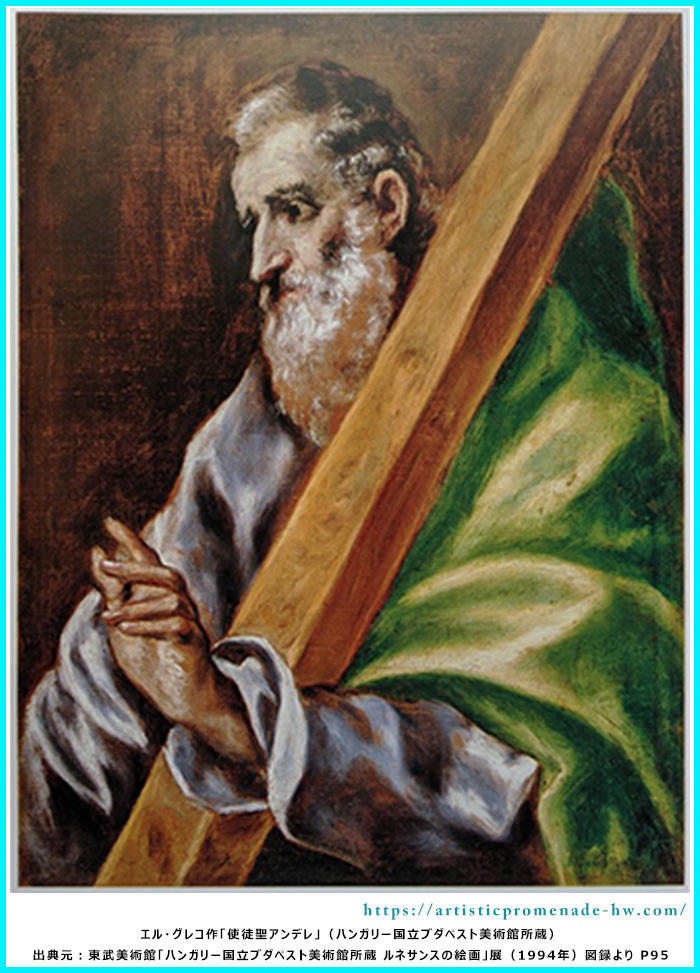

緑の衣装が印象的な絵画。

それがエル・グレコの描いた「使徒聖アンデレ」です。

アンデレはイエス・キリストの使徒のひとりでした。

ルネサンス後期のマニエリスムを代表するエル・グレコの作品について、東武美術館「ハンガリー国立ブダペスト美術館所蔵 ルネサンスの絵画」をもとに考察してみました。

エル・グレコ作「使徒聖アンデレ」とは

- 制作年:1610年頃

- サイズ:70.0 × 53.5cm

- 油彩、カンヴァス

イエス・キリストの使徒アンデレとはどのような人物だったのでしょうか?

アンデレは、イエス・キリストが地上でその務めを行なっておられたときに直接選ばれた使徒です。

アンデレにはシモンという兄弟がいました。シモンはペテロとも呼ばれています。

アンデレはシモンと共に漁師をしていました。

新約聖書からアンデレとイエス・キリストの出会いの場面をご紹介します。

さて、イエスがガリラヤの海べを歩いておられると、ふたりの兄弟、すなわち、ペテロと呼ばれたシモンとその兄弟アンデレとが、海に網を打っているのをごらんになった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた、「わたしについてきなさい。あなたがたを、人間をとる漁師にしてあげよう」。すると、彼らはすぐに網を捨てて、イエスに従った。

出典:『新約聖書 マタイによる福音書 第4章18~20節』

5ページ 日本聖書協会

「すぐに網を捨てて、イエスに従った」という言葉は簡潔ではありますが、アンデレとペテロの重大な決意を感じます。

生計を立てるために漁師をしていた二人です。「網を捨て」るということは、仕事を辞めることを意味します。

もしかすると聖書には記述されていないやり取りが他にもあったのかもしれませんが、イエス・キリストの招きに応じて仕事を捨てて「すぐに」従ったアンデレの行為からは、イエス・キリストへの強い信仰心を感じます。

これらの出来事は、イエス・キリストを信じていない方にはおかしな話に思えるかもしれませんね。仮に自分に置き換えるなら、イエス・キリストを信じるために現在の仕事を辞めるということになるのですから。

しかし聖書には、アンデレやペテロが食に困って餓死したという記述はありません。

もちろん、イエス・キリストを信じていれば苦難が無いということではありませんが、父なる神様と主イエスは信じる人に道を備えてくださいます。

聖書の記述にはありませんが、彼らはそれぞれ架刑に処せられて殉教したと伝えられています。

「ハンガリー国立ブダペスト美術館所蔵 ルネサンスの絵画」の図録解説によると、アンデレはギリシャのパトラで殉教したと伝えられていて、後世の伝説ではX字型の十字架に架けられたとのこと。

仕事を捨て、死にいたるまでもイエス・キリストを信じるという姿勢に、私は心打たれる思いがしました。

ここからはエル・グレコの「使徒聖アンデレ」に話を移しましょう。

個人的には、真っ先に「緑色」の衣装に視線が向かいます。

髭を豊かに蓄えた姿で描かれている使徒アンデレ。彼が左肩に抱えているのは十字架です。

エル・グレコのこの作品は、どことなく大雑把に描かれている印象を受けます。アンデレの表情からは思慮深さや温和さを感じますが、背景と衣装の描かれ方がそのように感じさせるのでしょう。

エル・グレコの「使徒聖アンデレ」がどこに飾られる目的をもって描かれたのかはわかりません。修道院の食堂なのか、それとも大聖堂内のどこかなのか…

アンデレについての記述は新約聖書ではそれほど多くはありません。しかしエル・グレコの描いたアンデレは、聖書の記述量の多少に関係なく「緑色」によって強烈な印象を放っています。

エル・グレコとは

ルネサンス後期の美術「マニエリスム」を代表する画家エル・グレコについては、「すぐわかる!エル・グレコとは」をご参照ください。

わたなびはじめの感想:エル・グレコ「使徒聖アンデレ」について

ギリシア・クレタ島

ギリシア・クレタ島エル・グレコの作品は、マニエリスムによって人体の比率が誇張されていたり、派手な色彩が多いと思っていました。

「使徒聖アンデレ」は、色彩こそ派手な「緑色」が用いられていますが、人体の比率についてはそれほど違和感を感じません。

他のエル・グレコ絵画とは少し違った雰囲気を持つ作品だと思います。

最後に、いつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。

エル・グレコ作「使徒聖アンデレ」は、「美術館で鑑賞したいと思う作品」です。

この作品に関連して描かれているイエス・キリストや使徒の絵があるならば、観てみたいと思います。

まとめ

- 「使徒聖アンデレ」は、エル・グレコが亡くなる4年ほど前に描かれた作品。

- アンデレの衣装の緑色が印象的な作品。

- アンデレはイエス・キリストがの使徒のひとり。