1997年(平成9年)にBunkamura ザ・ミュージアムで開催された「コーポレート・アート・コレクション展 モネ、ルノワールからピカソまで」。

そこでは画家のイマジネーションが、絵画として結実した作品との出会いがありました。

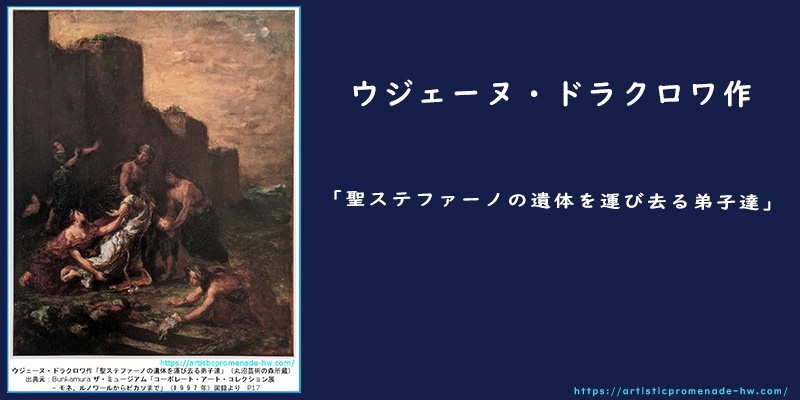

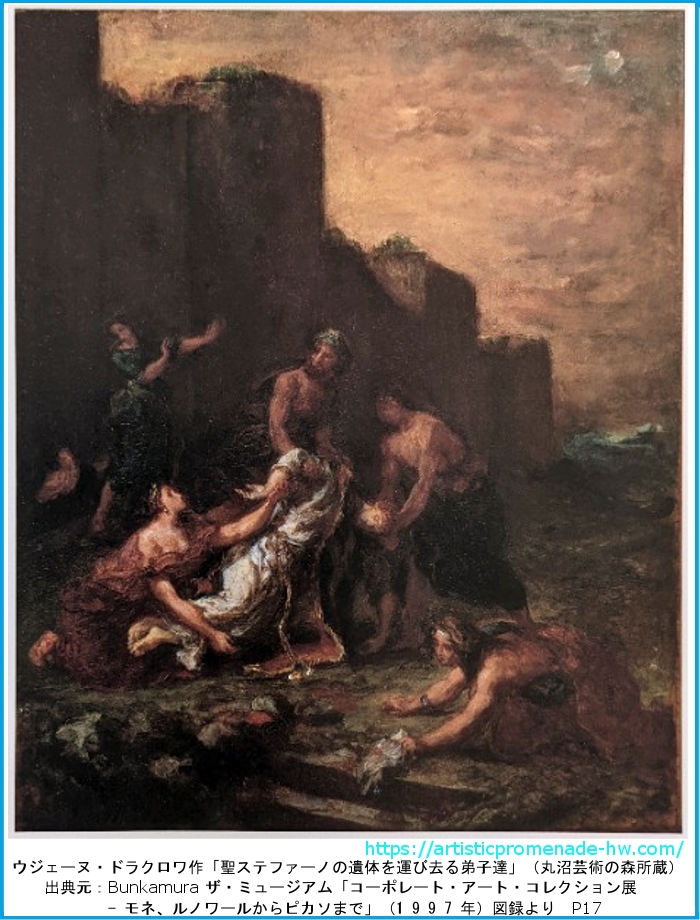

「コーポレート・アート・コレクション展」の図録より、ウジェーヌ・ドラクロワ作 「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」をご紹介します。

ウジェーヌ・ドラクロワ作 「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」とは

■ウジェーヌ・ドラクロワ作 「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」

- 制作年:1860年

- サイズ:42.7 × 34.3cm

- 油彩、木のパネルに貼られたカードボード

ウジェーヌ・ドラクロワが描いた「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」は、新約聖書の使徒行伝に題材を見出しています。

ステファーノすなわちステパノは、イエス・キリストを信じる信仰が深く、神からの恵みと力に満ちた人物でした。しかし、反対者たちの虚偽により議会(裁判)に引き出されることになります。

そのような逆境の最中にあって、議会の人々の目にはステパノ顔が「天使の顔」のように見えたと伝えられています。

ステパノはアブラハム、モーセ、ダビデといった旧約聖書に登場する人物を引き合いに出して、話をします。これらの人々はイスラエルの民にとって重要な人物たちでした。

ステパノは心の正しい人であったがために、自分を不当な裁判にかけている人々のしていることを黙認できませんでした。すなわち、神の教えに正しく従っていないことを告げたのです。

当然、反対者たちはステパノの言葉を聞いて怒ります。

その後、ステパノが語った言葉はさらに反対者たちを激高させることになります。

しかし、彼は聖霊に満たされて、天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで、彼は「ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見える」と言った。

出典:新約聖書 使徒行伝7章55~56節

192ページ 日本聖書協会

この言葉をを聞いた反対者たちは、ステパノを街の外まで引っ張っていき、石を投げつけます。

こうして、彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈りつづけて言った、「主イエスよ、わたしの霊をお受け下さい」。そして、ひざまづいて、大声で叫んだ、「主よ、どうぞ、この罪を彼らに負わせないで下さい」。こう言って、彼は眠りについた。

出典:新約聖書 使徒行伝7章59~60節

193ページ 日本聖書協会

イエス・キリストに忠実であったステパノは殉教したのです。

ドラクロワが描いたのは、このあとの場面です。

信仰深い人たちはステパノを葬り、彼のために胸を打って、非常に悲しんだ。

出典:新約聖書 使徒行伝8章2節

193ページ 日本聖書協会

私の手元にある聖書に書かれている殉教後のステパノの描写については、この1文のみです。

ドラクロワはこの場面のイマジネーションを膨らませて、「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」を描いたのでしょう。頭がグッタリとうなだれた状態で運ばれるステパノの遺体。悲しさと痛ましさがひしひしと伝わってきます。

イエス・キリストに対する信仰深い人たちは、ステパノの亡骸をそのまま放置してはいられなかったのです。その中には、かつてステパノに励まされたり、助けられたことのあった人もいたかもしれません。

自分たちにも迫害が及ぶ危険性がある状況であっても、ステパノをそのままにはしておけなかったのです。

ドラクロワの作品には、緊迫した状況における弟子たちの緊張感や必死な様子が動きを伴って描き込まれています。

ウジェーヌ・ドラクロワとは

19世紀のフランスの画家でロマン主義を代表する画家のひとりでもあったウジェーヌ・ドラクロワの生涯については、『すぐわかる!ウジェーヌ・ドラクロワとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ウジェーヌ・ドラクロワ「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」について

エルサレム

エルサレムウジェーヌ・ドラクロワの「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」は、悲しい場面を描いている作品です。

街の城壁の外側を描写した背景も薄暗く、悲しみの場面をさらに印象深いものにしています。

作品名からも伝わってくるように、ドラクロワが表現したかったのはステパノというよりも弟子たちの方です。

聖書に親しんでいる国の人々にとっては「ステパノ」の名前を聞いただけで、すぐにその人となりが思い浮かぶことでしょう。そのため、あえて殉教前のステパノを主人公とした場面を選ばなかったのかもしれません。

観る側の人たちにしてみれば、殉教後の場面であっても、自然とステパノに気持ちが向かうと思うからです。

その上で、自分の危険を顧みない男女の弟子たちを通じて、人々の心の機微を描いたのではないでしょうか?

そうは言いながらも正直なところ、ドラクロワがなぜこの場面を選び、どのような意図をもって描いたのかはわかりません。

ドラクロワ作品には、他にも悲しい事件がテーマにされているものがあります。

制作者の意図が分からなくても、観る側によってさまざまな受け止め方ができるというのも絵画の魅力のひとつです。

あなたは、「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」をどのようにご覧になりますか?

最後に、わたなび流の感想を述べさせていただきます。

ウジェーヌ・ドラクロワ作「聖ステファーノの遺体を運び去る弟子達」は、「すばらしい作品ではありますが、家で鑑賞したい(欲しい)」作品とは思いません。しかし、描写している場面には高い関心を持っています。

「もしも自分の大切な人が同じような経験をしたとしたら、私はどのように行動するのだろう?」と考えさせられる作品です。

この作品を所有している丸沼芸術の森の公式サイトによると、普段は埼玉県立近代美術館に展示されているようなので、機会をあらためて、観に行かせていただけたらと思います。

まとめ

- 新約聖書の使徒行伝の一場面を描いた作品。

- 人の動きと心理状態が表現されている。

- ドワクロワの色使いが劇的に表現されている。