絵画を観て、ふと昔を思い出すことってありませんか?

私にとって、ピエール=オーギュスト・ルノワールの「洗濯する女たち」がまさにそのような作品です。

1996年(平成8年)に伊勢丹美術館で開催された「コーン・コレクション展」の図録をもとに、幼い頃に見た母の姿を回想してみました。

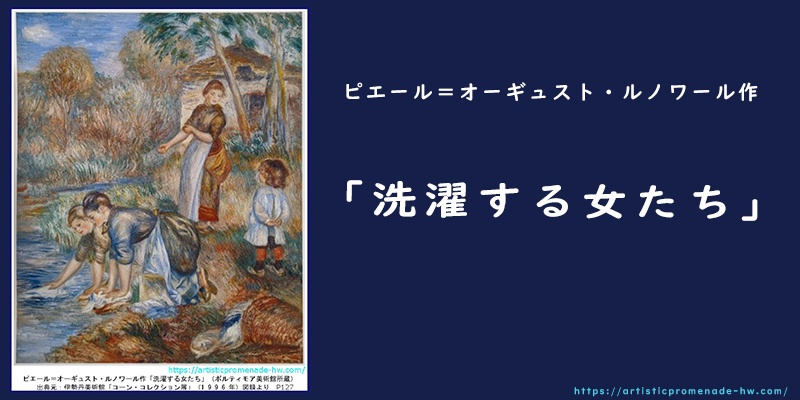

ピエール=オーギュスト・ルノワール作「洗濯する女たち」とは

- 制作年:1888年頃

- サイズ:56.5 × 47.0cm

- 油彩、カンヴァス

洗濯する女性を描いた作品は、ルノアールだけでなく他の画家たちによっても描かれています。ロートレックやドーミエ、ミレーといった画家がそうです。

しかし、ロートレック、ドーミエ、ミレーが描いた「洗濯」をする女性は、洗濯の休憩中や洗い終わったあとの姿です。それに対してルノワールの描いた「洗濯する女たち」は、洗濯をしている最中の姿が描かれています。

洗濯機が無い時代の洗濯は、女性にとっておそらく重労働であったことでしょう。

コインランドリーまでそれなりに距離があって、ある日「洗面所でジーンズを洗ってみよう」って考えた。

衣類の手洗いはしたことなかったけれどね。

素手でデニム生地を絞るのは本当に大変...

手の皮が剥けそうになって、「やらなきゃよかった」って思ったよ。

ルノワールの「洗濯する女たち」からは、重労働に苦しむ姿はみられません。3人の女性の表情は朗らかで、当たり前のことのように自然体に描かれています。

ルノワールが見たままの光景を絵にしたのか、あえて悲痛や苦労する表情を描かなかったのかはわかりません。暖かく晴れた日、女性の働く姿に美しさを感じたとも考えられます。幼い子供の後姿にも愛らしさを感じます。

では、ルノワールの描き方や作風の変化に視点を移してみましょう。

1996年に伊勢丹美術館で開催された「コーン・コレクション展」の図録に興味深い解説がありました。

ルノワールは1880年代に入ると、分割された色調と粗い筆触によるそれまでの印象主義の様式から、はっきりした輪郭を持ち、色彩的にも抑制されたアングル風の古典主義的様式へと移行していく。

出典:『コーン・コレクション展図録』

富田章著 126ページ

ルノワールが古典主義への傾倒をみせるようになったキッカケは、1881年(明治14年)のイタリア旅行でラファエロの作品と出会ったことでした。

個人的には「ルノワール = 印象派の画家」との思いが強いのですが、この作品は、外的な刺激(要因)がキッカケで、画家の作風が変わるいい例だと考えられます。

とはいえ「洗濯する女たち」空や川面の表現は、印象派的な影響を感じます。

ルノワールの転換期を物語っている作品だと言えそうですね。

ピエール=オーギュスト・ルノワールについて

19世紀~20世紀のはじめに活躍した印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールの生涯については、『すぐわかる!ピエール=オーギュスト・ルノワールとは』をご参照ください。

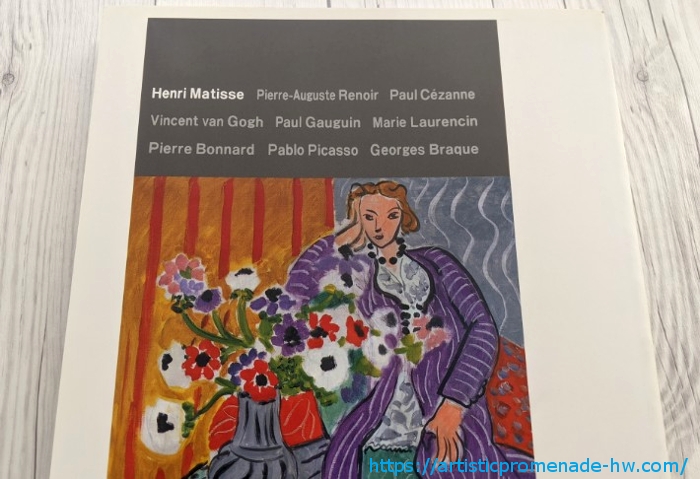

コーン・コレクションとは

コーン・コレクションとは、アメリカ・メリーランド州ボルティモアのコーン姉妹(クラリベルとエッタ)により50年間に渡って収集されたアンリ・マティスの作品を中心とした絵画コレクションです。

それらのコレクションは、1950年(昭和25年)にボルティモア美術館に遺贈されました。

マティスの他、ピサロやルソー、ピカソ、ルノワールといった画家の作品も含まれています。

わたなびはじめの感想:ルノワール作「洗濯する女たち」について

「コーン・コレクション展」図録。

「コーン・コレクション展」図録。ルノワールの「洗濯する女たち」を観て、私は何故か幼い頃に見た母の姿を思い浮かべました。

母と二人暮らしだった私は、裕福とは言えない暮らしをしていましたが幸せでした。洗濯機はあったと思いますが、故郷では風呂のある家に住んだことはありませんでした。風呂のない家は、今よりずっと多かったように思います。

保育園児だった頃、ときどき母の職場に連れて行ってもらった記憶があります。わずかながら働く母の姿を目にしていました。

毎朝、一番に保育園に行き、今生の別れかと思うほど泣き叫んでいました。仕事に行く母も、後ろ髪を引かれる思いだったことでしょう。

保育園のお迎えが最後になることも多々ありました。(保育園の先生には感謝しています。)

家に帰れば、私の世話をはじめとして家事全般を母が一人でこなしていました。

そのような姿を見て育った私にとって、母は心の拠り所であり、かけがえのない存在でした。

もしもルノワールの「洗濯する女たち」が女性だけを描いていた作品だったなら、そのような私の幼い頃を思い出すことは無かったでしょう。

画面右側の後姿の少年(?)の存在が、古い記憶を呼び起こしたのです。髪の毛の色も違いますし、とても可愛らしい子供に自分の幼い姿を重ねるのも不思議ではありますが…

この幼い子供も母親の働く姿を毎日見ていたことでしょう。

母子と思われるこの二人が、どんな会話をしていたのか知ることはできません。だとしても、子供の朗らかな頬からは楽しげな雰囲気を感じます。この子にとって、生涯の宝物のような母との思い出につながっていて欲しいと願いたくなります。

このように考えると、ルノワールのこの作品には、洗濯をする女性の姿の他に「親子の絆」も描き込まれているように思えてなりません。

もしかすると、隠れた(?)テーマだったのかもしれませんね。

「何気ない日常の幸せが当たり前ではない」ということに私が本当に気付いたのは、母が亡くなってからのことです。もっと早くに気付くことができたなら、もう少し親孝行ができたかもしれません。

借家だったため、母が亡くなったときに短期間で家財道具を処分せざるを得ませんでした。あの時点で大切だと思ったものは手元に残したつもりでしたが、歳を重ねた今、処分しなければよかったと思うものもあります。

いつの日か、母との思い出を連想できるような絵を描いてみたいものです。

最後にいつものわたなび流の感想で終わりたいと思います。ルノワールの「洗濯する女たち」は、「ぜひ家に飾りたい(欲しい)と思えるすばらしい作品」です。

まとめ

- 洗濯中の光景を描いているが、重労働をしている様子は感じられない。

- ルノワールが印象主義に限界を感じ、古典主義へと傾倒していく過程の作品。

- 空や川の表現は印象派的に思える。