ふとした時に、無性に聴きたくなる曲はありませんか?

私の場合ヴァイオリン協奏曲については「メン・チャイ(メンデルスゾーンとチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲)」を聴く機会が多くなってしまうのですが、ふとした時に思い出したように聴きたくなるのがシベリウスのヴァイオリン協奏曲です。

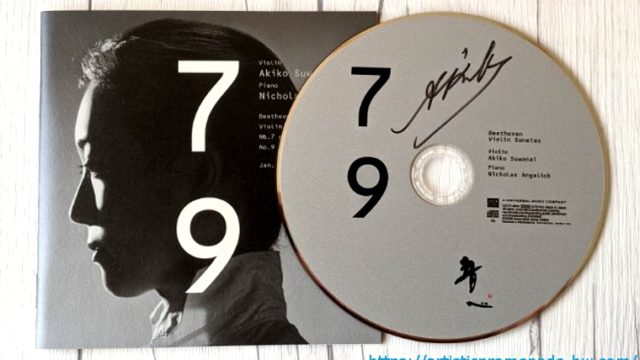

今回はヴァイオリニスト 諏訪内晶子さんによる、シベリウスのヴァイオリン協奏曲を楽しみました。

サカリ・オラモ指揮、バーミンガム市交響楽団との共演です。

■諏訪内晶子/シベリウス、ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- 指揮:サカリ・オラモ

- 演奏:バーミンガム市交響楽団

- レーベル:DECCA(デッカ)

- 発売元:ユニバーサル ミュージック株式会社【UCCP9633】

シベリウス「ヴァイオリン協奏曲」

シベリウスはこのヴァイオリン協奏曲を1903年(明治36年)に作曲しています。

しかしその2年後、1905年(明治38年)に改訂しました。

現在演奏されているのは、改訂版が一般的です。

シベリウスが遺したヴァイオリン協奏曲はこの1曲のみです。

シベリウスがヴァイオリン協奏曲を改訂した理由は、おもに次の2点が挙げられます。

- 初演での評価が高くなかったこと。

- ブラームスのヴァイオリン協奏曲に刺激を受けたこと。

シベリウスの「ヴァイオリン協奏曲」の初演については、初稿版と改訂版に分けてご紹介します。

| 初稿版 | 1904年(明治37年)2月8日(ヘルシンキにて) ヴァイオリン:ヴィクトル・ノヴァーチェク 指揮:ジャン・シベリウス(作曲者本人) |

|---|---|

| 改訂版(現行版) | 1905年(明治38年)10月19日(ベルリンにて) ヴァイオリン:カレル・ハリル 指揮:リヒャルト・シュトラウス |

リヒャルト・シュトラウスが指揮をしたというのも印象的ですね。

R.シュトラウスは「アルプス交響曲」や歌劇「薔薇の騎士」などで有名な作曲家でもあります。

個人的にはR.シュトラウスの中では、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」が好きです。

シベリウスとは

ジャン・シベリウスは、後期ロマン派の作曲家でありヴァイオリニストです。

シベリウスについては、『すぐわかる!ジャン・シベリウスとは』をご参照ください。

諏訪内晶子とは

諏訪内晶子さんについては、『すぐわかる!諏訪内晶子とは|ストラディバリウス「ドルフィン」を奏でる』をご参照ください。

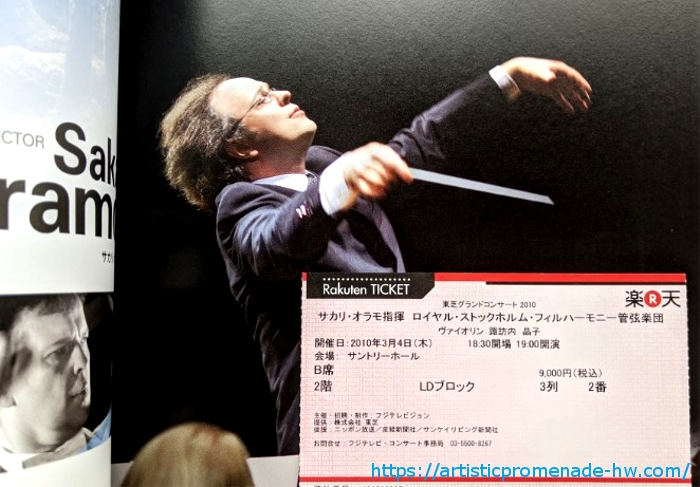

指揮者 サカリ・オラモとは

サカリ・オラモ氏はフィンランド出身の指揮者で、シベリウス音楽院でヴァイオリンを学んでいます。

1999年(平成11年)に、バーミンガム市交響楽団の音楽監督に就任しています。

今回ご紹介しているCD「諏訪内晶子/シベリウス、ウォルトン:ヴァイオリン協奏曲」は、2002年(平成14年)に録音されたものですから、就任から3年ほど経た時期にあたります。

2003年(平成15年)5月には、バーミンガム市交響楽団主催のフルーフ音楽祭で芸術監督を務めました。

サカリ・オラモのその後の経歴をまとめます。

| 2003年(平成15年) | フィンランド放送交響楽団・首席指揮者に就任。 |

|---|---|

| 2006年(平成18年) | コッコラ歌劇場・首席指揮者(フィンランド)。 |

| 2008年(平成20年) | ロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団・首席指揮者。 |

サカリ・オラモは、BBCプロムス・ラスト・ナイト・コンサートでも指揮をしています。

出典:2010年 東芝グランドコンサート・パンフレット 15ページとチケット。

出典:2010年 東芝グランドコンサート・パンフレット 15ページとチケット。サカリ・オラモがロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団を率いて来日した際、サントリーホールに行く機会がありました。

諏訪内晶子さんがブルッフの「ヴァイオリン協奏曲 第1番」でヴァイオリンを担当されました。

もう10年も経ったのかと思うと、時間の流れの早さを感じざるを得ません。

わたなびはじめの感想・シベリウス「ヴァイオリン協奏曲」

ここからはシベリウス「ヴァイオリン協奏曲」の各章ごとの感想をお伝えします。

■第1楽章

ヴァイオリンの静かな音色で始まります。

その後、少しずつ激しさを伴っていきます。

オーケストラがスポット的に劇的な演出をします。

全体的にはゆったりと進行していきますが、中盤以降はドラマチックというよりは壮大な表情をのぞかせます。

あくまでも主役はヴァイオリンであり続ける感じがします。

ラストのヴァイオリン部分も聴きごたえがありますよ。

悲しみを帯びた第1主題、チェロとファゴットによる第2主題、オーケストラの迫力を伴った第3主題の全てが印象的です。

■第2楽章

木管楽器で始まり、その後ヴァイオリンが落ち着いた音色を響かせます。

オーケストラが少し不穏な気配を感じさせて、ヴァイオリンの悲哀さを引き立てます。

この楽章も全体的に静かな印象です。

最後はひっそりと終わっていきます。

■第3楽章

3楽章中、一番短い楽章です。

これまでの楽章とは違って、小刻みなリズムで始まります。

ヴァイオリンにも華やかさが出てきます。

オーケストラもこれまで以上に印象的。

第2楽章まではヴァイオリンの引き立て役に徹していた感じでしたが、この楽章のラストでは短いながらも存在感を見せつけます。

このヴァイオリン協奏曲を聴くと、ヴィルトゥオーゾを目指したシベリウスの想いを感じるような気がします。

しかもシベリウスが唯一遺したヴァイオリン協奏曲ですから、実際の作曲者の気持ちはわかりませんが、聴き手が勝手に想像してしまうのも仕方のないことでしょう。

諏訪内晶子さんの奏でるヴァイオリンの音色は、常に悲哀を感じる要素で満ちています。

第3楽章では儚(はかな)げな華やかさも帯びますが、悲しい音色が美しいです。

諏訪内晶子さんのCDジャケットの話をしますね。

個人的に曲自体はチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の方が好きですが、CDジャケットについてはこちらの方がステキだと思います。

まとめ

- 若きシベリウスは、高い技術を兼ね備えたヴァイオリニストを目指していた。

- シベリウスが作曲したヴァイオリン協奏曲は1曲のみ。

- シベリウスのヴァイオリン協奏曲は、ヴァイオリンの悲哀を帯びた魅力を引き出している。

■関連CDのご案内です。

↓