このところリヒャルト・シュトラウスの作品を聴く機会が増えています。

今回は交響詩「英雄の生涯」を、指揮カラヤン、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で楽しみました。

ところで、この作品の「英雄」とは誰なのことなのでしょう?

気になったので調べてみました。

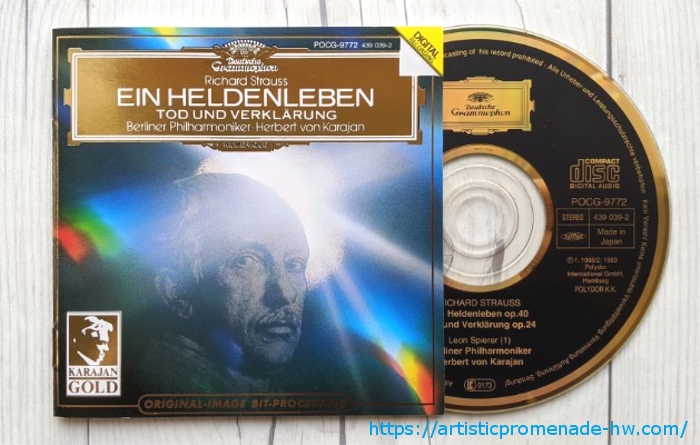

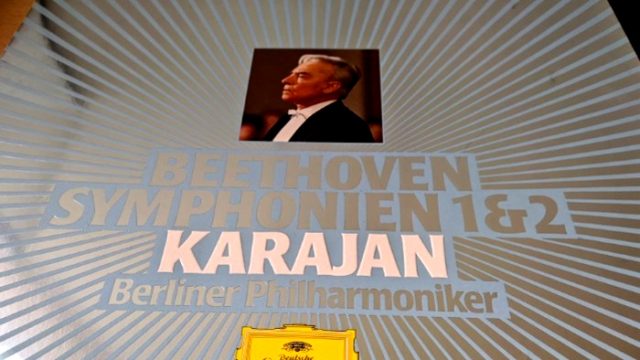

■カラヤン/R.シュトラウス 交響詩「英雄の生涯」:「死と浄化」

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- ヴァイオリン(ソロ):レオン・シュピーラー

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

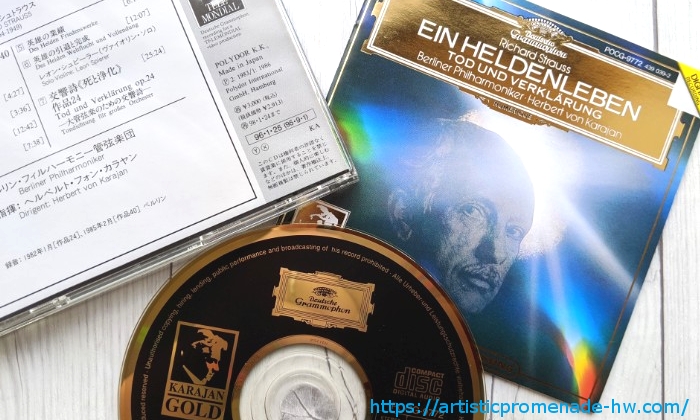

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9772】

リヒャルト・シュトラウス作曲:交響詩「英雄の生涯」とは

「英雄」と聞くと、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」が思い浮かびます。

リヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」の主調は、ベートーヴェンの英雄交響曲と同じ変ホ長調です。断片的ではありますが、ベートーヴェンの「英雄」のフレーズが用いられています。しかもタイトルが決定されるまでの間、リヒャルト・シュトラウスはこの作品を「Eroica」と呼んでいたというのです。

少なからずリヒャルト・シュトラウスは、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」を意識していたことは間違いないでしょう。

交響詩「英雄の生涯」の「英雄」とは誰のこと?

では、交響詩「英雄の生涯」の「英雄」とは誰のことなのでしょうか?

候補としては次の3人が考えられます。

- ベートーヴェン

- ナポレオン

- リヒャルト・シュトラウス自身

結局のところリヒャルト・シュトラウスは、「英雄」とは誰のことなのか明言していないのです。そうはいっても一般的には、「リヒャルト・シュトラウス自身」であると考えられています。

ここでは「英雄 = リヒャルト・シュトラウス」という認識で書き進めたいと思います。

交響詩「英雄の生涯」について

交響詩「英雄の生涯」はリヒャルト・シュトラウスにとって最後の交響詩です。

作曲期間は 1898年(明治31年)8月2日~12月27日の約5ヶ月間です。意外に短期間の印象を受けますよね。リヒャルト・シュトラウスはこの曲をベルリンで書き上げました。

ちなみに、リヒャルト・シュトラウスが作曲した交響詩は次の6作品です。

- ドン・ファン【1888年】

- マクベス【1890年】

- 死と浄化(変容)【1889年】

- ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら【1895年】

- ツァラトゥストラはかく語りき【1896年】

- ドン・キホーテ【1897年】

- 英雄の生涯【1898年】

交響詩「英雄の生涯」の副題には「-大管弦楽のための交響詩-」とあり、演奏に際しては4管編成のオーケストラ(105名)が必要になります。

初演されたのは作曲の翌年1899年(明治32年)3月3日です。リヒャルト・シュトラウス自身が指揮をし、フランクフルト・ムゼウム(博物館)管弦楽団が演奏しました。

今回、私が聴いたCDは、カラヤン・ゴールドシリーズの中の1枚です。カラヤンにとっては3度目の録音となる交響詩「英雄の生涯」でした。

カラヤンは若い頃からリヒャルト・シュトラウス作品を指揮しており、その作品からの影響も大きかったことが想像できます。1928年(昭和3年)にウルム市立劇場(ドイツ)の第一指揮者になった際にも、リヒャルト・シュトラウスの作品を演奏しています。

今回のCDに収録されている録音は、1985年(昭和60年)2月の録音です。カラヤンが亡くなる4年ほど前の演奏ということになります。

リヒャルト・シュトラウスとは

リヒャルト・シュトラウスについては、『すぐわかる!リヒャルト・シュトラウスとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:リヒャルト・シュトラウス・交響詩「英雄の生涯」について

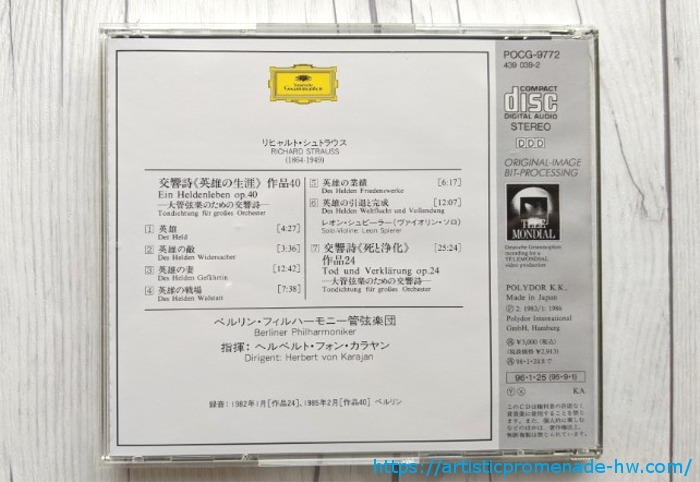

交響詩「英雄の生涯」は6部構成となっています。

- 第1部:英雄

- 第2部:英雄の敵

- 第3部:英雄の妻

- 第4部:英雄の戦場

- 第5部:英雄の業績

- 第6部:英雄の引退と完成

ここからは各部ごとに感想をお伝えします。【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1部:英雄【4分27秒】

前触れ(序奏)なしに主題が提示されます。渋みのある雄大さを感じます。

まさに英雄が格好良く登場するが如し。低音で刻まれるリズムが全体を支えているかのようです。

あれッと思うほど唐突に終わります。

■第2部:英雄の敵【3分36秒】

ちょっぴりおどけた感じの始まりです。

「英雄の敵」とは誰なのか?

おそらくはリヒャルト・シュトラウスの作品に批判的な人たちや他の作曲者のことでしょう。

どことなく英雄の元気が減退している感じがします。

しかしそのままでは終わりません。最後は明るい感じで第3部に突入します。

■第3部:英雄の妻【12分42秒】

英雄がリヒャルト・シュトラウス自身であるならば、ここのでの「英雄の妻」とはパウリーネということになりますね。ヴァイオリンのソロ演奏が美しいです。英雄の妻を表現しているのでしょう。

英雄とその妻になる女性とのやり取りが描かれている感じです。彼女の愛情に素直に応えられない英雄の姿も見え隠れします。

終盤、オーボエが穏やかな響きを奏でます。無事に二人が結ばれたことをが表現しているのでしょう。

おどけた敵の嘲笑のような場面もありますが、二人には気にならないかのようです。最後は静かに音が萎(しぼ)んでいきます。

カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団によるこのCDでは、この作品中で演奏時間が一番長いパートになっています。

■第4部:英雄の戦場【7分38秒】

出だしからトランペットがが鳴り響きます。

その後、激しいやり戦いを連想させる場面が続きます。英雄が戦いに臨む様子が描かれています。

戦いは堂々としていて、これが英雄(ヒーロー)の戦い方だと言わんばかりです。激しいやり取りの合間に短くやさしい旋律もあり、騒がしいだけのパートになっていないところに聴きやすさを感じます。

戦いの場面だけに、打楽器が非常に印象的です。

最後は英雄が勝利したような雄大な雰囲気で幕を閉じます。

■第5部:英雄の業績【6分17秒】

リヒャルト・シュトラウスの他の交響詩をイメージさせる旋律が次々と繰り広げられます。

「ドン・ファン」「ツァラトゥストラ」「死と浄化(変容)」「ティル」「マクベス」「ドン・キホーテ」等々。

ここを聴くと、やはり「英雄とは作曲者自身のことだった」のだと思わずにはいられません。

■第6部:英雄の引退と完成【12分07秒】

ハープの音色に寂しさを感じます。イングリッシュ・ホルンが牧笛として表現され、懐かしい風景でも思い出しているかのようです。

英雄と言えども年老いていくのは食い止められないのでしょう。

終盤にはヴァイオリンが悲し気な音色を響かせ、時間がゆったりと進んでいるかのようです。そして英雄は、過去の戦いに想いをさせながら息を引き取るのでした。

交響詩「死と浄化」ではリヒャルト・シュトラウス自身の心境を音楽にしていましたが、交響詩「英雄の生涯」は作曲者の人生を音楽にしたような作品です。

音楽から物語性を感じるところが、まさに「交響詩」と名付けられた所以(ゆえん)なのでしょう。

もしも「英雄」が作曲者リヒャルト・シュトラウス自身でなければ、いったいどのような印象を受けるのか?

私の頭の中には、すでに先入観が入り込んでしまったので、そのような聴き方をするには時間が必要です。

音楽で詩を謳いあげる「交響詩」も、非常に魅力的なジャンルです。

まとめ

- 「英雄」とは、作曲者のリヒャルト・シュトラウス自身だと感がえられている。

- 6つの場面で英雄の人生を表現している。

- 物語性を感じる聴きやすい作品。

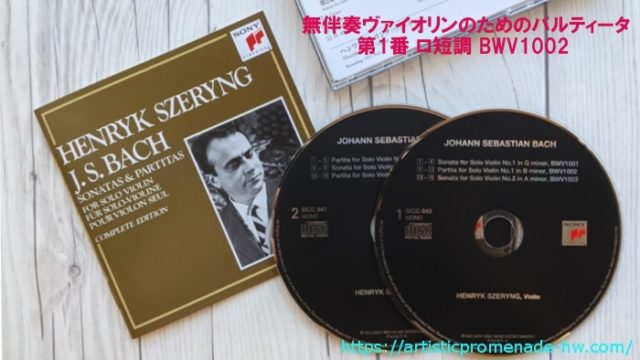

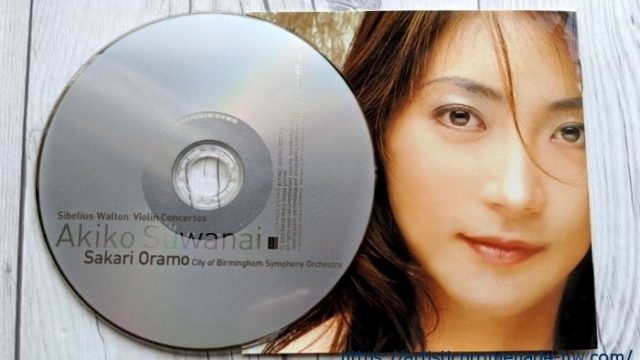

■関連CDのご案内です。

↓