自分の気に入ったのもばかリ聴いていると、ときとして視野を狭めてしまうことってありますよね。

私のクラシック音楽の楽しみ方がまさにそれ。

これまでにも「ハイドンの作品を聴いてこなかった…」など、その偏りの傾向はお伝えしてきました。

今回の私にとっての-初めて-は「二重協奏曲」です。

協奏曲といえば、ヴァイオリン協奏曲やピアノ協奏曲などオーケストラと共演するソリストは一人だけだと思っていました。

しかし今日ご紹介するのは、ムター(Vn)とメネセス(Vc)が奏でるブラームスの「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」。どんな作品なのか楽しみです。

カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏も堪能したいと思います。

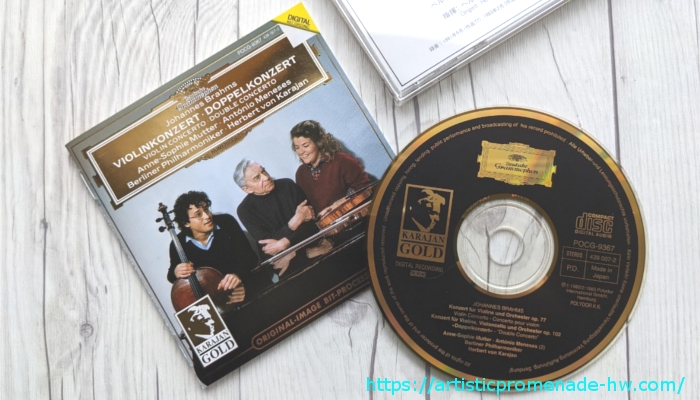

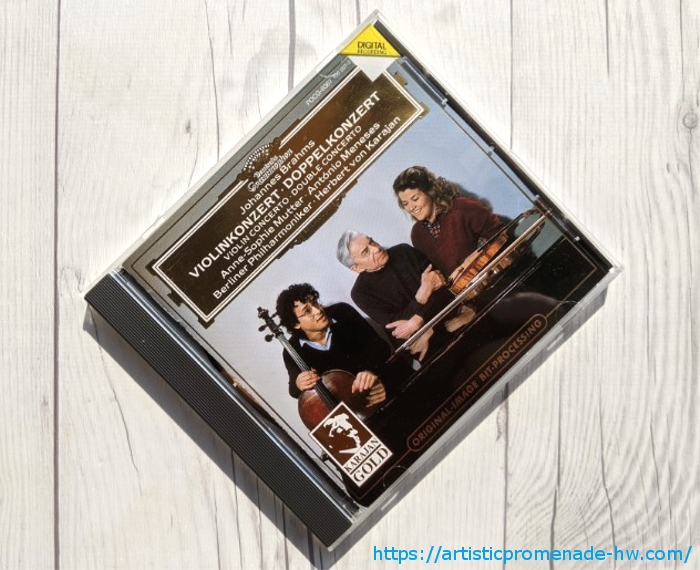

■ブラームス:ヴァイオリン協奏曲/ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

- ヴァイオリン:アンネ=ゾフィー・ムター

- チェロ:アントニオ・メネセス

- 指揮:ヘルベルト・フォン・カラヤン

- 演奏:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン カラヤン・ゴールドシリーズ

- 発売:ポリドール株式会社【POCG-9367】

ブラームス作曲「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」とは

ヨハネス・ブラームスが「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」を作曲したのは1887年(明治20年)のこと。そのタイトル通り、独奏楽器としてヴァイオリンとチェロを使用した協奏曲です。

ブラームスがこの作品の制作を始めた時期は交響曲第4番が完成したあとで、当初は続けて交響曲を作ろうとしていました。

では、なぜブラームスは交響曲第5番を作曲せずに、二重協奏曲に変更したのでしょうか?

その理由のひとつとして、古く長い付き合いのあったヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムとの関係修復があります。

実際、二重協奏曲の作曲に関して、ヨアヒムはヴァイオリンとチェロの扱い方のアドバイスをしています。

これで関係が修復されたとみていいのかどうかは…

「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」の試演は1887年(明治20年)9月に行なわれています。初演は同年10月18日に、ヨアヒム(Vn)、ハウスマン(Vc)、ブラームス自身の指揮で行なわれました。

初演の評判は決して成功とは言えない内容だったようで、ブラームス自身もその評価にガッカリしたようです。

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲のように、初演で失敗した後に世界的人気曲となる場合もなくは無いので、「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」もそうであったと思いたいです。

少なくとも、ヘルベルト・フォン・カラヤンがムター(Vn)とメネセス(Vc)を招いて、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と録音するほどの曲ですから、有名無名を問わず何らかの価値や魅力はあったはず。

未だ曲を聴いたことのない私としては、できるだけニュートラルな気持ちで鑑賞したいと思います。

アントニオ・メネセスとは

Fabricio Macedo FGMspによるPixabayからの画像:ブラジル・レシフェ

Fabricio Macedo FGMspによるPixabayからの画像:ブラジル・レシフェチェロ奏者であるアントニオ・メネセス氏(以下、敬称略)は、1957年(昭和32年)8月23日にブラジル・ペルナンブーコ州レシフェで誕生しました。

メネセスの出身地であるレシフェは、人口約160万人ほどの港湾都市です。ペルナンブーコ州の州都でもあります。

メネセスがチェロを始めたのは10歳の頃で、父親の勧めがキッカケでした。メネセスの父親は、リオデジャネイロ歌劇場で首席ホルン奏者を務めていたそうです。

その後のメネセスの成長には目を見張るものがあります。14歳のときにリオデジャネイロの交響楽団に入団しているのですから。

16歳でチェロ奏者のアントニオ・ヤニグロと出会い、ドイツ・デュッセルドルフのロベルト・シューマン大学、シュトゥットガルト音楽演劇大学でその指導を受けます。

アントニオ・メネセスの受賞歴や共演の一部をご紹介します。

| 優勝 | ミュンヘン国際音楽コンクール【1977年】 チャイコフスキー国際コンクール【1982年】 |

|---|---|

| 共演 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 BBC交響楽団 ニューヨーク・フィルハーモニック ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 ワシントン・ナショナル交響楽団 |

メネセスは、世界的に有名なチェロ奏者ヨーヨー・マ氏の2歳年下ということになります。

というか、すごい実績を持っているアントニオ・メネセスを知らなかったことが恥ずかしいです。

ちなみにメネセスの使用しているチェロは、1730年製のアレッサンドロ・ガリアーノです。

ブラームスとは

ヨハネス・ブラームスについては、『すぐわかる!ヨハネス・ブラームスとは』をご参照ください。

アンネ=ゾフィー・ムターとは

「ヴァイオリンの女王」と呼ばれるアンネ=ゾフィー・ムターについては、『すぐわかる!アンネ=ゾフィー・ムターとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ブラームス「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」について

それでは、ブラームス作曲の「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」を、ヴァイオリン独奏アンネ=ゾフィー・ムター、チェロ独奏アントニオ・メネセス、カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で楽しみたいと思います。

ブラームスはこの曲を作曲した時期に、バロック音楽にも強い興味を持っていたようです。

画家も作風が変わるように、音楽家も様々な影響を受けながら自身のスタイルを確立していくのでしょう。

ここからは、各楽章ごとの感想をお伝えします。【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章【18分04秒】

交響曲が始まったかのような印象のあと、チェロが余情的に語ります。その後、ヴァイオリンが入り、チェロと入り混じります。

オーケストラの力強い演奏で第1主題が繰り広げられます。

深みのあるチェロと、悲しさを纏(まと)ったようなヴァイオリンが美しい。

初めて聴くつもりでいたのに、この第1主題はどこかで聴いたことがある気がします。おそらく、CDを流しっぱなしで聴いていたのかもしれません。

イントロが交響曲のようだと表現しましたが、終わり方も壮大です。

■第2楽章【7分30秒】

ホルンで始まる穏やかな楽章です。

郷愁とのどかさを感じます。

弦楽器の伸びやかな演奏が心地いいです。

■第3楽章【9分11秒】

初っ端からチェロが主題を刻みはじめます。不安定なゆらぎがかえってアクセントに。

オーケストラが加わって迫力を増します。(この旋律もどこかで聴いたことがある…)

その後は落ち着きを取り戻し、伸びやかなヴァイオリンが印象的です。

中盤、チェロの深みのある音色と軽やかなヴァイオリンが対照的で美しい。

ラストはやはり壮大に。ドラマチックな雰囲気を感じる楽章です。

正直な感想ですが、「ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲」の初演が不評だった理由がわかりません。聴きごたえのあるすばらしい曲です。

チープな表現ですが、「カッコいい!」という言葉がピッタリだと思います。個人的な感想としては、退屈する要素は無しです。

まとめ

- ヴァイオリンとチェロのダブル主演のような曲。

- 第3楽章の主題は印象的。

- ムター、メネセス、ベルリン・フィル、カラヤンと贅沢なほど豪華な顔ぶれによる演奏。

■関連CDのご案内です。

↓