3分に満たない演奏時間の中で、作曲者の意図を成立させる曲って作れるものなんですね!

モーリス・ラヴェル作曲の「鐘が鳴る中で」(『耳で聞く風景』から-2台ピアノのための)がまさにそうです。

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ父子の演奏で楽しみました。

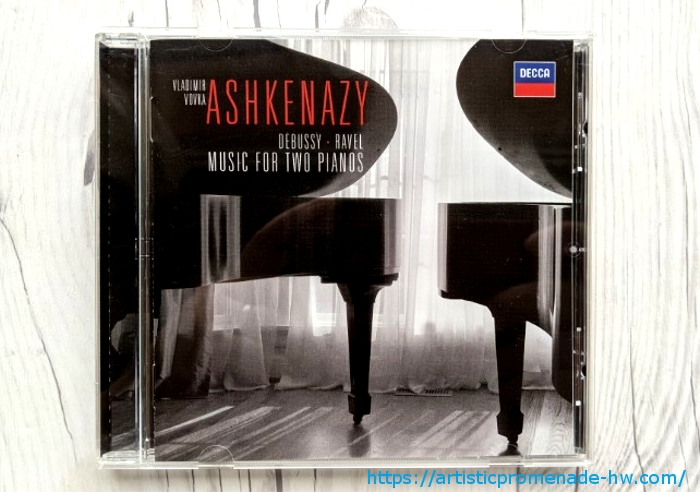

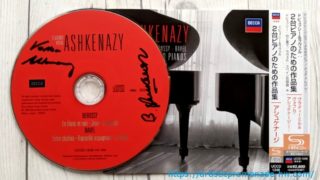

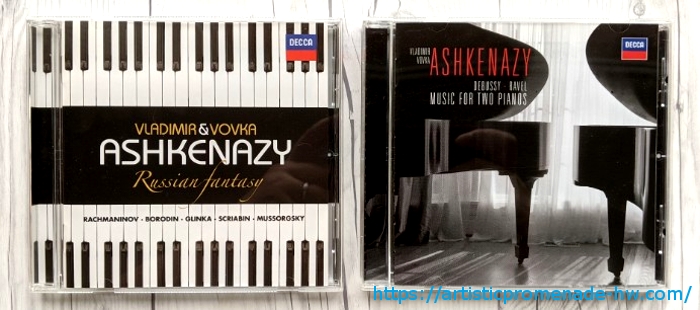

■ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集 アシュケナージ

- ピアノ:ヴラディミール・アシュケナージ

- ピアノ:ヴォフカ・アシュケナージ

- デッカ(DECCA)【UCCD-1248】

- 発売・販売:ユニバーサルミュージック合同会社

ラヴェル作曲「鐘が鳴る中で」(『耳で聞く風景』から-2台ピアノのための)とは

ラヴェルの「鐘が鳴る中で」は、1895年(明治28年)~1897年(明治30年)にかけて作曲された「耳で聴く風景」の1曲です。

「耳で聴く風景」は、ラヴェルがフランスの音楽家エリック・サティの影響を受けて作曲したと言われています。ラヴェルが二十歳の頃の作品です。

「耳で聴く風景」に込められたラヴェルの想いにつながる要素を、CDのライナーノーツの解説からご紹介します。

実際に当時のラヴェルはサティと面識があったが、≪耳で聞く風景≫の2曲はラヴェルが生涯こだわり続けた「スペイン」と「鐘」の2つの要素を先取りした作品となっている。

出典:『ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集 アシュケナージ ライナーノーツ』

ロジャー・ニコルズ著 前島秀国訳・編 5ページ

「鐘が鳴る中で」は、まさに鐘が鳴り響くような曲です。

残念なことに「鐘が鳴る中で」の初演時には、ピアニストの演奏ミス(?)のため鐘が鳴り響くようには聞こえなかったとか…

「耳で聞く風景」の曲名と作曲年は次の通りです。

■「耳で聞く風景」

- 第1曲:ハバネラ【1895年】

- 第2曲:鐘が鳴る中で【1897年】

ハバネラについては、同じくラヴェル作曲の「スペイン狂詩曲」の第3曲にも組み込まれています。

今回聴いているCDにおける「鐘が鳴る中で」の演奏時間は 2分44秒です。この短い時間の中に、作曲者ラヴェルのこだわった「鐘」が見事に表現されています。

モーリス・ラヴェルとは

フランスの作曲家モーリス・ラヴェルについては、『すぐわかる!モーリス・ラヴェルとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

アシュケナージ父子について

ヴラディミール・アシュケナージ(父)はソヴィエト連邦(当時)出身で、ピアニストや指揮者として活躍する音楽家です。

ヴラディミール・アシュケナージは、1937年(昭和12年)7月6日に生まれました。父親も音楽家だったようで、6歳の頃にピアノを始めています。

1955年(昭和30年)のショパン国際ピアノコンクール(開催地ワルシャワ)で2位を獲得。その後、モスクワ音楽院で学んでいます。

翌1956年(昭和31年)のエリザベート王妃国際音楽コンクールでは優勝しました。1962年(昭和37年)のチャイコフスキー国際コンクール ピアノ部門では、ジョン・オグドン(イギリス)とともに優勝しています。

ヴラディミール・アシュケナージが指揮をするようになったのは、1970年(昭和45年)くらいからです。ロンドン交響楽団やロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、クリーヴランド管弦楽団といったオーケストラと共演しています。

1972年(昭和47年)に奥様の故国アイスランド国籍を取得し、スイスで生活されているようです。

1987年(昭和62年)から1994年(平成6年)の期間は、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を務めています。その他、NHK交響楽団(2004年~2007年 音楽監督)やベルリン・ドイツ交響楽団(首席指揮者)、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団(首席指揮者)、シドニー交響楽団(首席指揮者)などのオーケストラで活躍しました。

優れたピアニストとして活躍されたヴラディミール・アシュケナージでしたが、2020年(令和2年)1月17日に演奏活動の引退を表明し、演奏者としての現役を退かれました。

ヴォフカ・アシュケナージ(子)はピアニストとして国際的に活躍しています。

アシュケナージ家の長男としてモスクワで誕生しました。父と同じく6歳からピアノを始めています。

リチャード・ヒコックスが指揮するロンドン交響楽団との共演でデビューしました。ソロとしてだけでなく、コンチェルトや室内楽でも活躍中です。

わたなびはじめの感想:ラヴェル作曲「鐘が鳴る中で」by アシュケナージ について

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ父子の生演奏を聴く機会があったのに、全く記憶が飛んでしまっている悲しみは昨日お伝えした通りです。

そこで早速、そのコンサート会場で購入したCDを聴きはじめました。もしかすると、このCDを聴くのも初めてなのかもしれません。

聴いていたとしてもだいぶ前のことでしょう。その後、引っ越しにより普段手の届かないところに保管され、今になってようやく聴く機会を得たといった感じです。

ラヴェルの「鐘が鳴る中で」をアシュケナージ父子が演奏した感想をお伝えします。

■ラヴェル「鐘が鳴る中で」【2分44秒】

はじめから鐘が鳴っているように聞こえます。しかし高らかにといった感じではなく、太いくて低い音ながら少し華やかさを持った音色です。

その後は波が静かに訪れては消えていくような雰囲気に。美しいです。

後半は、鐘が乱れ狂ったように鳴り響きます。最後は静かにひっそりと鐘の音が消えていくようです。

ピアノで鐘の音を表現したラヴェルの詩的な側面を感じます。「鐘が鳴る中で」という曲名からも感じますよね。

ピアノの音色を鐘の音にするアシュケナージ父子の演奏能力の高さを感じます。

短い曲だからかもしれませんが、爽やかで印象に残る作品です。

斬新というか、「こういう曲もあるのかぁ」と純粋に思いました。

まとめ

- 「鐘が鳴る中で」はラヴェルのこだわった要素「鐘」が表現されている。

- 3分にもおよばない短い作品。

- アシュケナージ父子のピアノ演奏から、鐘の音を感じる。

■関連CDのご案内です。

↓