色々なシーンで耳にする音楽のひとつに、ガーシュイン作曲の「ラプソディ・イン・ブルー」があります。

テレビドラマ『のだめカンタービレ』でご存知の方も多いはず!

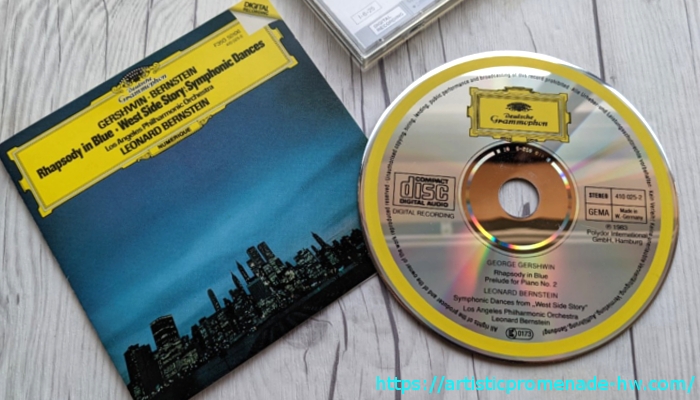

今回は、1982年(昭和57年)に録音されたレナード・バーンスタインによる指揮とピアノ、並びにロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団の演奏をCDで楽しみました。

■ガーシュイン/ラプソディ・イン・ブルー、バーンスタイン/ウェスト・サイド・ストーリー

- 指揮、ピアノ:レナード・バーンスタイン

- 演奏:ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団

- ドイツ・グラモフォン

- ポリドール【F35G 50106】

ガーシュイン作曲「ラプソディ・イン・ブルー」とは

「ラプソディ・イン・ブルー」は、アメリカ人作曲家のジョージ・ガーシュインにより作曲されました。

タイトルを聞いただけでステキな印象を受けますよね。

「ラプソディ」は通常「狂詩曲」と邦訳されますが、ラプソディ・イン・ブルーは自由な形式で書かれた作品、といった印象を受けます。ジャズの要素が詰め込まれた、アメリカの民族音楽のような感覚とでもいうべきでしょう。

当初、ガーシュインは「アメリカン・ラプソディ」というタイトルを付けていたそうですが、彼のお兄さんの提案によって「ラプソディ・イン・ブルー」に変更されています。

ガーシュインのお兄さんは、ラプソディ・イン・ブルーを聞いたときに「青い」という印象を受けたようです。

「ラプソディ・イン・ブルー」の方が幻想的で素敵ですよね!

「RHAPSODY IN RED」は2枚目のアルバム「NEO FASCIO」に、「Rhapsody in blue」は3枚目のシングル「SUMMER GAME」のカップリング曲として収録されている。

氷室京介氏の「Rhapsody in blue」は「RHAPSODY IN RED」の基になった曲で、シングルを集めたベストアルバム「SINGLES」にも収録されているよ。

ラプソディ・イン・ブルーは当初、ピアノとバンド用に作られた曲でした。

バンド・パートの編曲を担当したのは、ファーディ・グローフェです。ファーディ・グローフェによって、管弦楽用のオーケストレーションも行なわれています。

現在は、ピアノ独奏版とオーケストラ版が広く知られています。原曲ともいえるバンド版のスコア(楽譜)は、残念ながら出版されていません。

作曲の経緯にはちょっとしたエピソードがあります。

ラプソディ・イン・ブルーの作曲には、ポール・ホワイトマンという人物が大きく関係しています。

ガーシュインはホワイトマンからジャズ風の協奏作品の依頼を受けていたようですが、正式な契約をする前に1924年(大正13年)の初め、新聞で発表されてしまったのです。忙しい最中、ガーシュインは2週間で曲を作り上げます。

そして1924年2月12日に初演されたのでした。

ジョージ・ガーシュインとは

アメリカ音楽の重要な作曲家のひとりジョージ・ガーシュインの生涯については、『すぐわかる!ジョージ・ガーシュインとは』をご参照ください。

レナード・バーンスタインとは

20世紀の名指揮者のひとりレナード・バーンスタインについては、『すぐわかる!レナード・バーンスタインとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ガーシュイン「ラプソディ・イン・ブルー」について

ラプソディ・イン・ブルーは、様々な表情を持ち合わせた音楽です。おどけた表情で始まったかと思えば、一瞬壮大な管弦楽の顔を見せ、その後はピアノの出番…という感じで心が弾む曲だと思います。

さらに言うならば、私が慣れ親しんでいる管弦楽版は、ピアノ協奏曲的であるとも言えます。

以前、映像で観たのですが、レナード・バーンスタインがピアノを弾きながらオーケストラの指揮をする、いわゆる弾き振りをしていました。もちろん演奏したのは「ラプソディ・イン・ブルー」でした。

17分間ほどの演奏時間の中に、こんなにも自由に印象的な旋律をつなげた曲は珍しいのではないでしょうか?

ジャズやブルースっぽさが、ときに艶っぽく感情を動かしてくれます。

曲の中盤を過ぎたあたりで、管弦楽とピアノがしっとりとした大人っぽいムードを演出。残り3分頃になると、畳みかけるようなピアノの連打。さらにその勢いを保ったまま管弦楽が加わり、もう一度ムードを一変させます。

ラストは華やかに終わる、ドラマチックな作品です。

楽しさの中に、どことなく儚さも感じるのが「ラプソディ・イン・ブルー」の魅力なのかもしれません。

まとめ

- ガーシュインの残した名曲。

- バーンスタインのピアノも見事。

- ちょっぴり大人な感じを味わえる魅力的な作品。

■関連CDのご案内です。

↓