UKとは「United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)」の略称で、すなわち「イギリス」のことです。

クラシック音楽においても、UKはすばらしい音楽家を育み、現代においても国民全体で楽しむ文化を持っています。

バロック音楽の時代(バッハが活躍したころ)には、イタリアやフランスが音楽の中心でした。そのような状況の中、ヘンデルはイギリスに帰化します。ヘンデルといえば、イタリアで大成功を収めた、当時の大スターでした。

ヘンデルは「メサイア」に代表されるオラトリオを英語の歌詞で作るなどして、イギリス人に音楽を広めました。

ヘンデルだけではありません。UKは、組曲「惑星」で有名なグスターヴ・ホルスト、行進曲「威風堂々」を作曲したサー・エドワード・ウィリアム・エルガーなどを排出している国でもあるのです。

現在でも「BBCプロムス」という8週間にも及ぶ世界最大規模のクラシック音楽コンサートが、毎年、夏に開催されています。「BBCプロムス」の歴史は長く、1895年(明治28年)から続いています。日本でもNHKのBS放送番組「プレミアムシアター」で「BBCプロムス・ラストナイト・コンサート」を放送しています。

ここで、今回のテーマである「UKロック」に話題を移します。

UKは偉大なアーティストたちを多数育んだ歴史を有しています。ビートルズ、レッド・ツェッペリン、エリック・クラプトン、デビッド・ボウイ、ローリング・ストーンズ、ジェフ・ベック、ディープ・パープル、ザ・フー、オアシス、MUSE等々、書き切れないほど!

クラシック音楽とは無関係に見えるUKロックですが、芸術ともいえる楽曲も多数存在します。まずは、UKロックの魅力をザックリとご紹介します。

カラヤン、バーンスタインも絶賛したUKロックの楽曲

イギリス・ロンドン【夜景】

イギリス・ロンドン【夜景】ヘルベルト・フォン・カラヤンといえば、20世紀を代表する指揮者のひとりです。レナード・バーンスタインも同じです。

そんな二人が称えた楽曲が存在しています。

- レッド・ツェッペリン:天国への階段

- ザ・フー:トミー

この段階でピンときた方もいらっしゃるかもしれませんね。

レッド・ツェッペリン:天国への階段

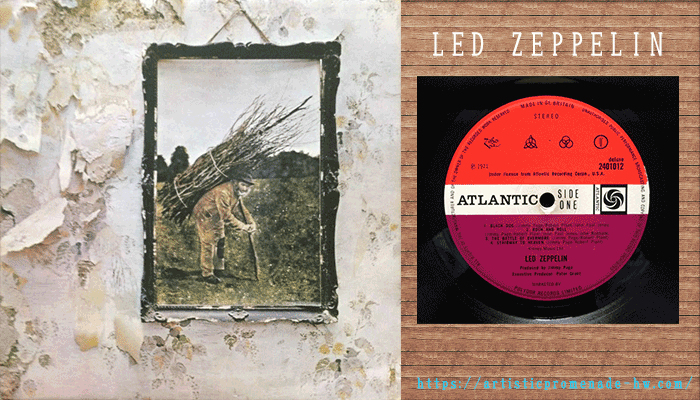

「天国への階段」が収録されている通称「LED ZEPPELIN 4」

「天国への階段」が収録されている通称「LED ZEPPELIN 4」レッド・ツェッペリンの「天国への階段」は、彼らの4枚目のアルバムに収録された楽曲です。

約8分にも及ぶこの曲は、哀愁を感じるアコースティック・ギターで始まります。幻想的なムードで静かにゆっくりと進行していき、途中からドラムが加わります。終盤はハードロック調に激変し、最後は静かに息を細めるように終わります。

私の最も好きな曲でもある「天国への階段」。この曲をヘルベルト・フォン・カラヤンが絶賛したのです。正確な表現ではありませんが、「私がアレンジしたとしても同じようにするだろう」といったニュアンスの言葉を残しています。

レッド・ツェッペリンのリーダーだったジミー・ペイジは、ギターリストとしても超有名です。しかし、それ以上に印象的なリフを用いた楽曲作りの名人でした。

「音楽を構築する天才」といっても過言ではないでしょう。

いずれ、レッド・ツェッペリンの「天国への階段」については、再度ご紹介する予定ですが、興味のある方は早速聞いてみてください!

ちなみに、我が家では「天国への階段」に対する評価は二つに大きく分かれています。私が最高の楽曲だと思っているのに対し、他の家族は「雑音にしか聞こえない?」「ギターソロが長すぎる!」等々、意味の分からないことを言ってきます。

音楽の評価を他人に押し付ける愚行はおかしたくありませんが、ただただ驚くばかりです。

ここでは、レッド・ツェッペリンのベストアルバム「マザーシップ」をご案内しますね。

ザ・フー:トミー

ザ・フーは知らなくても、ブロードウェイ・ミュージカル「トミー」をご存知の方は多いのではないでしょうか?トニー賞で5部門を受賞している名作です。

その原曲がUKのロックバンド、ザ・フーの4枚目のアルバム「トミー」です。ちなみに、映画化もされています。

「トミー」はロックで作られたオペラ、すなわちロックオペラなのです。この作品が登場したのは画期的なことでした。

レナード・バーンスタインは、ザ・フーのピート・タウンゼントのもとに来て「君たちは、すごいことをやったんだ!」といった内容の言葉とともに、肩を叩いて称えたというエピソードが残っています。

「トミー」はアルバム全体が1つの作品(ロックオペラ)になっていますが、その中の楽曲「ピンボールの魔術師」などは耳にされている方もいらっしゃるかもしれません。

クラシック音楽の名指揮者が、UKロックの楽曲を称えたというのは非常に興味深いことです。

ヘルベルト・フォン・カラヤンは、レッド・ツェッペリンの「天国への階段」を。

レナード・バーンスタインは、ザ・フーの「トミー」を。

クラシック音楽ファンも、聴いてみる価値はありそうですよね!

バッハの音階を取り入れていた!ディープ・パープル「ハイウェイ・スター」

「この曲を聴きながら運転すると、スピードを出したくなってしまう!」。そんな気持ちにさせられるのが、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スター」です。

「マシン・ヘッド」というアルバムに収録されている「ハイウェイ・スター」。同アルバムには「スモーク・オン・ザ・ウォーター」というディープ・パープルの代表作も収録されています。

この「ハイウェイ・スター」を作る過程で、キーボードを担当するジョン・ロードがバッハの「コード進行」を取り入れたいと提案します。そのときのメンバーの反応は、「悪くないけど、この曲(ハイウェイ・スター)には合わないんじゃない?」といったものでした。ところが、ジョン・ロードがキーボードのソロパートでバッハの「コード進行」をアルペジオで奏でます。

リッチー・ブラックモアのギター・ソロパートとともに、「ハイウェイ・スター」を彩る見せ場のひとつに変身しました。

ちなみに、リッチー・ブラックモアもクラシック音楽の影響を受けていると言われています。

3ピースバンドなのに壮大さはワーグナーにも劣らないMUSE

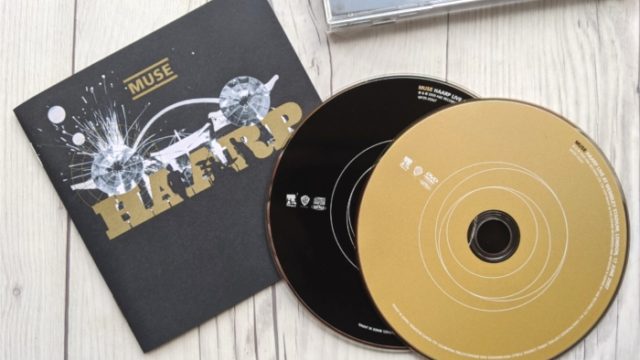

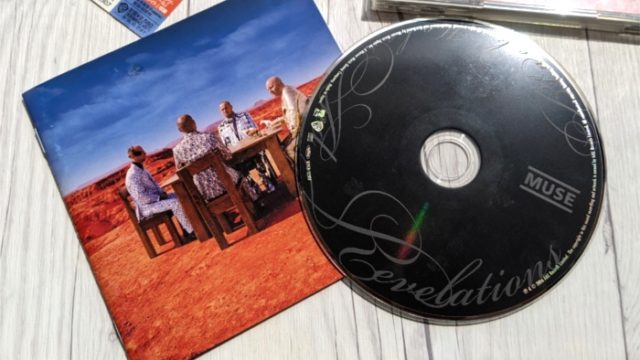

MUSE(ミューズ)は3人組のいわゆるスリーピースバンドです。

MUSEのメンバーは次の3人です。

ギター&ボーカルのマシュー・ベラミーが主に曲を作っています。ベースのクリス・ウォルステンホルムは、コーラスも抜群に上手です。ドラムのドミニク・ハワードは、お茶目だけれどパワフルかつテクニカルな演奏でMUSEの音楽を支えます。

MUSEのライブには、サポートメンバーのモーガン・ニコルズが加わります。

MUSEの音楽で驚くのは、その壮大さです。マシュー独特の世界観だけでなく、音楽のスケールの大きさは目を見張るものがあります。

1999年(平成11年)のデビュー以来、現在までに8枚のスタジオアルバムを発表しています。日本でもコンサートを行なっていますが、毎年来日するわけではありません。

2017年11月に開催された横浜アリーナのコンサートに行く機会がありました。壮大さだけでなく、演奏能力の高さも印象に残りました。(いつか紹介できればと思っています。)

MUSEサウンドの魅力は「壮大さ」だけではありません。

MUSEの6枚目のアルバム「The 2nd Law(熱力学第二法則)」に収録されている「Madness(狂おしい愛)」「Explorers(探究者たち)」は、メロディーに美しさを感じます。この2曲は我が家のメンバー全員が好きな曲です。(ここでは幸いなことに意見が揃っています。)

マシュー・ベラミーはピアノも演奏します。独学だというのですから驚きです。クラシック音楽では、ラフマニノフやベルリオーズが好きなようです。

やはり、ロックを演奏するアーティストには、クラシック音楽の影響を受けている人が少なからずいるんですね。

まとめ

- 東西の名指揮者が絶賛したUKロック作品は聴いてみるべき!

- UKロックには、クラシックの要素を感じる作品もある。

- ①②がこのブログでUKロックを紹介する理由の一部。