2020年(令和2年)2月10日に、管弦楽バージョンとしてご紹介したモーリス・ラヴェルの「スペイン狂詩曲」。

今回は作曲者であるラヴェル自身による2台ピアノ版のご紹介です。

好きな楽器はと聞かれたなら「ヴァイオリン」と即答すると思う。

そんな僕が管弦楽で聴き慣れた「スペイン狂詩曲」のピアノ版をどう感じるのか…

とはいえ、最近はピアノの魅力も感じ始めているので自分でも楽しみなところだな。

ピアノ演奏はヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ父子です。どんな「スペイン狂詩曲」が聴けるのか、じっくりと味わってみました。

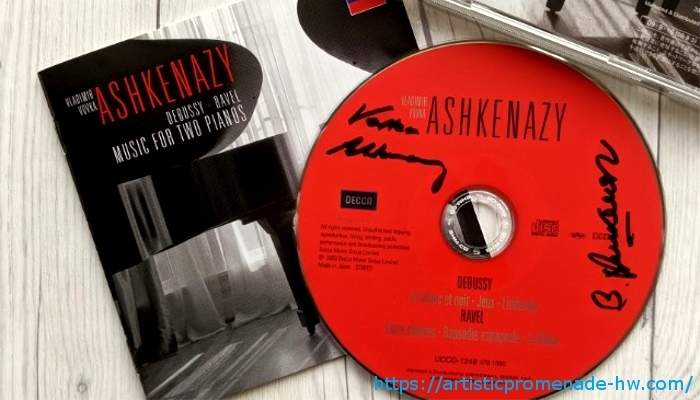

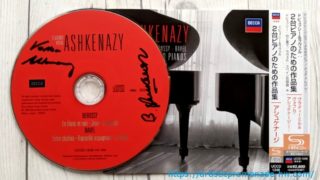

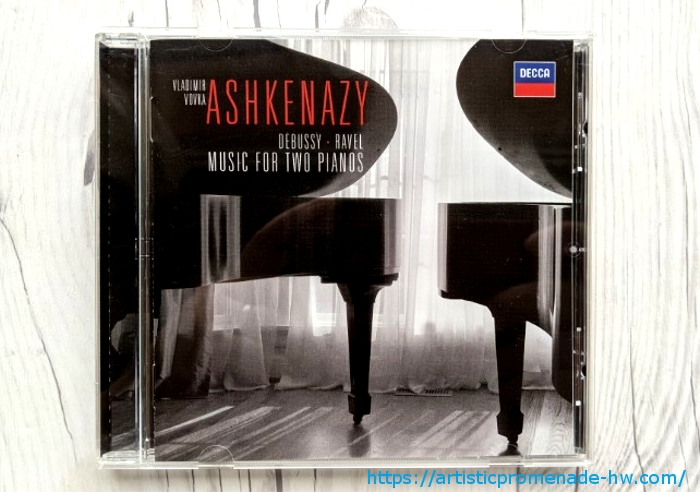

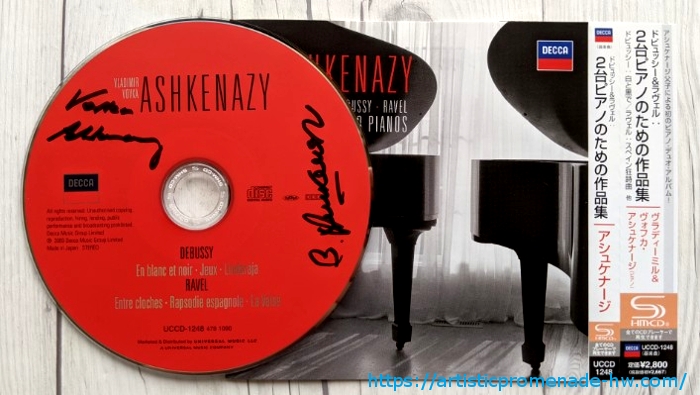

■ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集 アシュケナージ

- ピアノ:ヴラディミール・アシュケナージ

- ピアノ:ヴォフカ・アシュケナージ

- デッカ(DECCA)【UCCD-1248】

- 発売・販売:ユニバーサルミュージック合同会社

ラヴェル作曲「スペイン狂詩曲」(ラヴェルによる2台ピアノ版)について

スペイン・マラガ

スペイン・マラガ「スペイン狂詩曲」は、モーリス・ラヴェルが作曲した作品です。

母親がスペインのバスク地方出身ということもあり、スペイン民謡に幼い頃から親しんでいたラヴェルにとっては思い入れの強い作品だったと推察されます。実際にラヴェルは「スペイン」と「鐘」にこだわりを持っていました。

ラヴェルが「スペイン狂詩曲」を作曲したのは、1907年(明治40年)~1908年(明治41年)にかけてのことです。この期間に次の3つを制作しました。

- 夜への前奏曲

- マラゲーニャ

- 祭り

そこに1895年(明治28年)に2台のピアノ用に作曲していた「ハバネラ」を加えたのです。

気になるのが「スペイン狂詩曲」の作曲過程です。

- 管弦楽用が先か?

- 2台ピアノ用が先か?

答えは、2台ピアノ用が先です。

「夜への前奏曲」「マラゲーニャ」「祭り」を2台ピアノ用として作曲し、そして「マラゲーニャ」のあとに「ハバネラ」を加えた後、管弦楽用に編曲したのでした。

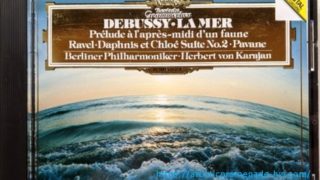

「スペイン狂詩曲」の経緯については、『ラヴェル「スペイン狂詩曲」|カラヤン&ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団』でも触れていますのでご参照ください。

では、なぜラヴェルは「スペイン狂詩曲」を管弦楽用にアレンジしたのでしょうか?

実は意外な出来事が原因だったようです。

CDのライナーノーツの解説からご紹介しましょう。

当初≪スペイン狂詩曲≫は2台ピアノのための作品として書かれたが、ピアノ奏者のリカルド・ヴィニェスが演奏の難しさに不満を漏らしたため、ラヴェルは管弦楽曲に書き直したのだった!

出典:『ドビュッシー&ラヴェル:2台ピアノのための作品集 アシュケナージ ライナーノーツ』

ロジャー・ニコルズ著 前島秀国訳・編 6ページ

リカルド・ヴィニェスはスペイン・カタルーニャ地方出身のピアニスト・作曲家です。ラヴェルの故国フランスで活躍していました。

ラヴェルやドビュッシーのピアノ曲を複数初演した人物でもありました。ラヴェルに不満を言えるのですから、それなりに親しい間柄だったのでしょう。

おもしろいエピソードですよね。

モーリス・ラヴェルとは

フランスの作曲家モーリス・ラヴェルについては、『すぐわかる!モーリス・ラヴェルとは|その生涯と代表作』をご参照ください。

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージについて

ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ父子については、『3分に満たない曲!モーリス・ラヴェル「鐘が鳴る中で」(『耳で聞く風景』から-2台ピアノのための)|ヴラディミール&ヴォフカ・アシュケナージ』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ラヴェル「スペイン狂詩曲」(2台ピアノ版)について

ラヴェルが2台ピアノ用に作曲した「スペイン狂詩曲」は、楽器の種類による味わい深さという点で魅力に欠けることは否めません。

逆説的な考え方になりますが、ピアニストのリカルド・ヴィニェスが愚痴をこぼしたことで、「スペイン狂詩曲」は管弦楽版というより魅力的な作品に昇華したとも言えます。

しかしながら、2台使用しているとはいえ、ピアノでスペイン狂詩曲を表現できることにも驚きは感じます。(2台ピアノ用が原曲なので、おかしな感想ですね。)

アシュケナージ父子のピアノ演奏のすばらしいのは、鍵盤を起点にして弾き出される音が非常に美しいことです。ピアノの音に瑞々(みずみず)しさを感じるというか、音の粒が生き生きとしているのです。

DECCA(デッカ)の録音技術のすばらしさも関係しているのかもしれません。

ここからは「スペイン狂詩曲」の感想をお伝えします。演奏者も楽器も違うので比べること自体がナンセンスだとは思いますが…

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■夜への前奏曲【3分46秒】

2台ピアノ版「夜への前奏曲」には哀愁を感じます。音色が美しいだけに、感情に訴えかけるチカラがより強くなっていると思います。

■マラゲーニャ【2分04秒】

第2曲の「マラゲーニャ」については、管弦楽版の方が魅力的に感じます。楽器の種類が豊富なので表現の幅が違います。

■ハバネラ【2分36秒】

2台ピアノ版の第3曲「ハバネラ」は、どことなくジャズっぽさを感じる部分があります。嫌いじゃありません。後半は落ち着いた大人の雰囲気で魅力的です。

■祭り【6分24秒】

第4曲「祭り」は、やはり管弦楽版の方が祭りの喧騒のムードが出ますね。ピアノの良い点は、雰囲気を匂わせる表現ができることでしょう。もちろんピアニストの技量にもよるのでしょうが…。

「スペイン狂詩曲」の原曲は2台ピアノ用なので、ある意味それで完成しているわけです。管弦楽用についても作曲者自身がアレンジしているので、どちらも甲乙つけがたい部分はあります。

しかしラヴェルは「管弦楽魔術師」と形容されるオーケストレーションの天才ですから、ピアノで表現できなかったことも改善されている部分があっておかしくはありません。同じ曲ですが、別モノと捉えるべきなのかもしれませんね。

もちろん、2台ピアノ版が劣っているという意味ではないよ。

あくまでも好みの問題かな。

まとめ

- 「スペイン狂詩曲」の原曲は2台ピアノ用。

- 「スペイン狂詩曲」の管弦楽用はピアニストの不満がキッカケで誕生した。

- ピアノと管弦楽ではそれぞれの良さがあり、訴えかける印象に違いがある。

■関連CDのご案内です。

↓