1990年(平成2年)、第9回 チャイコフスキー国際コンクール・ヴァイオリン部門にて第1位を受賞したヴァイオリニスト・諏訪内晶子さん。

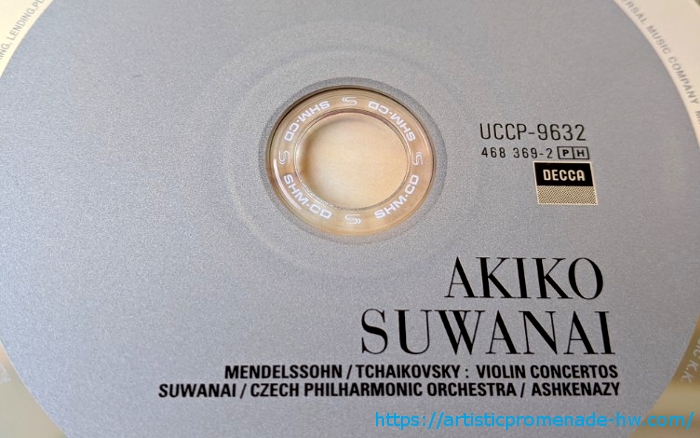

それから10年後、諏訪内晶子さんが満を持して録音したのが「諏訪内晶子/メンデルスゾーン、チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲」でした。

「メン・チャイ」の略称で親しまれているメンデルスゾーンとチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲のカップリングとなっています。

今回ご紹介するのはチャイコフスキーではなく、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲です。

作曲家としてだけでなく指揮者としても活躍したメンデルゾーン。そんなメンデルゾーンのバイオリン協奏曲を、諏訪内晶子さんはどのように解釈し演奏しようとしたのか。

このCDを購入したのは数年前のことですが、いつ聴いてもすばらしい名曲&名演奏です。

■諏訪内晶子/メンデルスゾーン、チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲

- ヴァイオリン:諏訪内晶子

- 指揮:ウラディミール・アシュケナージ

- 演奏:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

- レーベル:DECCA(デッカ)

- 発売元:ユニバーサル ミュージック株式会社【UCCP9632】

メンデルスゾーン作曲「ヴァイオリン協奏曲」とは

Andre Loh-KlieschによるPixabayからの画像【メンデルスゾーン像】

Andre Loh-KlieschによるPixabayからの画像【メンデルスゾーン像】メンデルスゾーン「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」は、ベートーヴェン、ブラームスのヴァイオリン協奏曲と並び「3大ヴァイオリン協奏曲」と呼ばれています。

ブラームスのヴァイオリン協奏曲と同じ年に作曲されているのに残念な気がする。

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲が含まれていない理由としては、初演の評価が著しく低かったことが関係しているんだと思う。

現在のように認知されるようになったのは、ヴァイオリニストのアドルフ・ブロツキーの功績といっても過言ではないはずだよ。

メンデルゾーンは今回ご紹介している「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」の他に、もう1曲バイオリン協奏曲を作曲しています。

- ヴァイオリン協奏曲 ホ短調【1844年(天保15年・弘化元年)】

- ヴァイオリン協奏曲 ニ短調【1822年(文政5年)】:あまり知られていません。

「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」は、ヴァイオリニストであり作曲家でもあるフェルディナント・ダヴィッドのために作成されました。

メンデルスゾーン家とダヴィッド家は、同じアパートのご近所さんだったこともあり、家族ぐるみでの付き合いが続いていたそうです。

フェルディナント・ダヴィッドは、超絶技巧を持つヴァイオリニストとして知られていました。メンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲 ホ短調」の初演でソロ・ヴァイオリニストを務めたのは、当然フェルディナント・ダヴィッドです。

神童と呼ばれたメンデルスゾーンと、のちにヴァイオリンの超絶技巧を習得したダヴィッド。名曲は名演奏家のために名作曲家によって作られたのですね。

メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲は、落ち着いた雰囲気は保ちつつ、華々しく明るい印象を受ける美しい曲です。その反面、寂しさと言うか哀愁も感じます。

このような相反する要素が絶妙にミックスされているところが、人々を引き付ける最大の魅力だと思います。

メンデルスゾーンとは

ドイツ・ロマン派の作曲家であり、指揮者、ピアニスト、オルガニストでもあったフレデリック・メンデルスゾーンについては、『すぐわかる!フェリックス・メンデルスゾーンとは』をご参照ください。

諏訪内晶子とは

諏訪内晶子さんについては、『すぐわかる!諏訪内晶子とは|ストラディバリウス「ドルフィン」を奏でる』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:諏訪内晶子「メンデルスゾーン・ヴァイオリン協奏曲」について

メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲は3つの楽章で構成されています。曲の全体的な印象は上述しましたので、ここでは各楽章ごとの感想をご紹介します。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章【13分03秒】

たおやかなヴァイオリンの音色で演奏がはじまります。オーケストラも加わり音量も大きくなりつつ、主題の旋律を繰り返していきます。

非常に有名な旋律を、流れるように、でもどこか少し寂しさをのぞかせつつ演奏しているのは非常に感動的です。中盤のヴァイオリンの高音も美しい!

終盤はヴァイオリニストの技術的な演奏能力が試さ羅る部分。前半とは対照的に激しさと熱量が同居したヴァイオリンと、しっかりと下から支えるかのようなオーケストラのバランスが絶妙です。

■第2楽章【8分25秒】

第2楽章は全体的に穏やかな流れで進行します。だからといって退屈はしません。中盤にはオーケストラの演奏が音の厚みを表現する場面もあります。

読書している横で流れていると、ゆったりとした気持ちになれるばかりか集中力も高まりそうです。

第2楽章を聴くおすすめシチュエーションは、次のような感じといったところでしょうか。

- 読書しながら

- オシャレな雰囲気でパティシエの作ったケーキを友人と食べるとき

- 美術鑑賞中

- 喫茶店の中庭にある草花をみながら

■第3楽章【6分25秒】

静かに始まりますが、トランペットとティンパニーが鳴り響き、1分もしないうちに軽快なリズムに変化します。コミカルなその雰囲気は、チャイコフスキー作曲の「くるみ割り人形・トレパック(第2幕)」を連想してしまいます。(チャイコフスキーの方が遅く生まれていますが…)

オーケストラとヴァイオリンのやり取りが、聴いていて楽しいです。

最終的には華やかで晴々としたコーダ(終結)を迎えます。

諏訪内晶子さんは1990年(平成2年)チャイコフスキー国際コンクールでヴァイオリン部門第1位を受賞後、演奏活動から距離を置き、ジュリアード音楽院やコロンビア大学、ベルリン芸術大学で音楽と正面から向き合っていたと聞いたことがあります。

諏訪内晶子さんが音楽家として歩むために、しっかりと自分自身を見つめ直し、技術的にもさらなる研鑽を積んだ期間だったとも言えます。

そんな諏訪内晶子さんが10年の時を経て、満を持して収録したメンデルゾーンのヴァイオリン協奏曲。

演奏能力を誇示したり、変に独自性を出そうとしている感じがなく、すんなりと聴ける演奏になっています。気負いを感じないのがいいのかもしれません。アシュケナージ氏率いるチェコ・フィルハーモニー管弦楽団との相性もバッチリといった感じがします。

その反面、このメンデルスゾーン・ヴァイオリン協奏曲を聴いた方の中には、「これぞ、諏訪内晶子の演奏だ!」的な要素をもっと出して欲しいと感じる人がいる可能性も否定はできません。

このCDの収録において諏訪内晶子さんの使用するヴァイオリンは、世界三大ストラディバリウスのひとつ「ドルフィン」になっています。

ストラディバリウスは自分の思うような音色を出すために、プロ・ヴァイオリニストでも時間を要すると聞いたことがあります。

個人的な希望は、10年後、もう一度メンデルスゾーン・チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の収録にチャレンジして欲しいと思います。

さらなる進化を遂げた諏訪内晶子さんの録音を希望します。

まとめ

- 美しい旋律が特徴的な曲。

- ヴァイオリニストには高い技術力が求められる。

- 諏訪内晶子さんの自然な演奏が聴きやすい。

2020年3月10日にはサントリーホール(東京)において、諏訪内晶子さんがジャナンドレア・ノセダ指揮するワシントン・ナショナル交響楽団とチャイコフスキー・ヴァイオリン協奏曲を演奏することになっている。

チャイコフスキー国際コンクールから30年経った諏訪内晶子さんの演奏を聴いてみたかったが、今回は行けそうにない。

残念だ。

■関連CDのご案内です。

↓