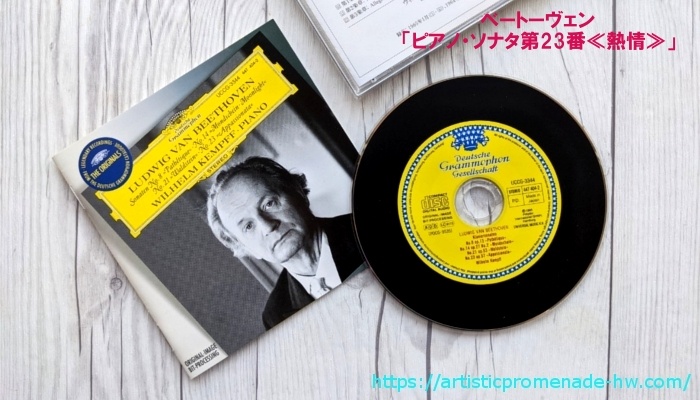

私にとってベートーヴェン3大ピアノ・ソナタの中で、唯一耳馴染みのない曲、それが「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」でした。

この投稿を読んでくださっているあなたは、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲をお聴きになった経験をお持ちかもしれませんね。

ピアノ曲に対する関心が低かった私には、「どこかで聴いたことのある曲」を足掛かりとしてピアノの世界をのぞいてみる必要がありました。

そこでベートーヴェンのピアノについては、ヴィルヘルム・ケンプという名ピアニストの作品をチョイス。

今回はピアニスト ヴィルヘルム・ケンプの演奏で、ベートーヴェンの「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」を聴いた感想をお伝えします。

■ヴィルヘルム・ケンプ|ベートーヴェン ピアノ・ソナタ≪悲愴≫≪月光≫≪ワルトシュタイン≫≪熱情≫

- ピアノ:ヴィルヘルム・ケンプ

- ドイツ・グラモフォン

- 発売元:ユニバーサル ミュージック株式会社【UCCG-3344】

- 販売元:ビクターエンターテインメント株式会社

ベートーヴェン作曲「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」とは

ベートーヴェン「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」が作曲されたのは、1804年(享和4年・文化元年)~1805年(文化2年)にかけてのことでした。

ベートーヴェンが作曲したピアノ・ソナタで中期を代表する作品として知られています。(前述の通り、私は知りませんでしたが…)

ベートーヴェンが「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」を作曲した期間は、ベートーヴェン唯一のオペラである歌劇「フィデリオ」にも取り組んでいた時期と重なる部分があります。

難聴が悪化していく最中、ベートーヴェンの音楽に対する「情熱」は燃えていたということなのでしょうか?

交響曲第3番≪英雄≫も同時代の作品であることから、創作意欲は高かったと考えられます。

「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」は、今回ご紹介しているヴィルヘルム・ケンプのアルバムに収録されている「ピアノ・ソナタ第21番≪ワルトシュタイン≫」と比べて対照的な趣を感じざるを得ません。

≪ワルトシュタイン≫が作曲されたのは1803年(享和3年)なので、≪熱情≫の2年ほど前ということになります。

≪ワルトシュタイン≫が「明」だとするならば、≪熱情≫は「暗」であり、それでいて何かに挑み続けるような熱い想いが感じられます。

話を曲名に移すと、「ピアノ・ソナタ第23番」に付けられた≪熱情≫は、ベートーヴェン自身によるものではありません。

≪熱情≫という題名は、ハンブルクの出版商が付けたものが一般化したという経緯があります。作品の持つ印象に対して的確に名付けられていることが、違和感なく現在まで残っている要因でしょう。

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは

ベートーヴェンについては『すぐわかる!ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンとは|その生涯と作品たち』をご参照ください。

ヴィルヘルム・ケンプとは

20世紀のドイツでピアニストとしてだけでなく作曲家や著作家、教育者としても活動したヴィルヘルム・ケンプの生涯については、『すぐわかる!(ピアニスト)ヴィルヘルム・ケンプとは』をご参照ください。

わたなびはじめの感想:ベートーヴェン作曲「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」by ケンプについて

ここからはヴィルヘルム・ケンプの演奏によるベートーヴェン「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章【9分55秒】

ソナタ形式で書かれた楽章です。

序奏なしで主題が始まり、緊張感と不安の入り混じった雰囲気に。美しいけれど、どこか不安を引きずっています。低音の重たい空気が支配する中、高音がきらめくような場面もありますが、徐々に激しさを増していきます。

中盤以降、激しい感情表現が目立つようになります。静から動へ、落ち着きから感情の高ぶりへといった対比が繰り返されます。

終盤は、たたきつけられるように激しさを増した主題の後、静かに終わりを迎えます。

■第2楽章【6分02秒】

第1楽章の印象と比較するならば穏やかな始まり。厳かさを伴いつつ進行していきます。

落ち着いて聴いていられます。

第3楽章には途切れなく移行します。

■第3楽章【8分48秒】

ここでまたムードは一変します。これまで以上に激しい感情の高ぶりを感じられます。

新しい主題が登場します。

ときに静寂を挟みながら、引いては寄せる波のようなメリハリのある楽章です。

ラスト1分は聴きごたえがありますよ!

ベートーヴェンやファンの方には申し訳ないのですが、「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」に対する私の感想は「なぜこの曲が3大ピアノ・ソナタに含まれてるの?」というものです。

「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」の魅力や良さが全く理解できていないのが現状です。

≪悲愴≫や≪月光≫は、人生のどこかで耳にしたフレーズを持つのに対して、≪熱情≫にはそのような記憶がないからなのかもしれません。

ピアノ・ソナタ≪熱情≫の3年程あとに作曲された交響曲第5番「運命」は素直に受け入れられるのですが、どこか似た要素を持つこの曲にはそのような気持ちを未だ持てていません。

これまでの自分の経験を振り返ると、作品の良さを理解するまでには「曲に馴染む」ことが重要な要素であった気がします。

初めて聴いた曲に対してすばらしいと感じることもありますが、その場合、曲の諸要素を別な体験(別の音楽や使用した他の作品)を通じて受け入れられる土壌が備わっていることも多々あると思います。すでに「曲に馴染んでいる」要素を持っているというわけです。

その意味で「ピアノ・ソナタ第23番≪熱情≫」は、これまで私自身が聴いてこなかった要素で溢れているとも解釈できます。

好きな曲ばかりを聴きたくなる性分ではありますが、今後も≪熱情≫を聴き続けることで、現在とは違った感想を得られることに期待したいです。

またひとつ楽しみが増えました!

まとめ

- ベートーヴェン3大ピアノ・ソナタの1曲。

- 明るいムードではないけれど、感情の高ぶりを感じる。

- 個人的にはまだまだ馴染みのない作品。

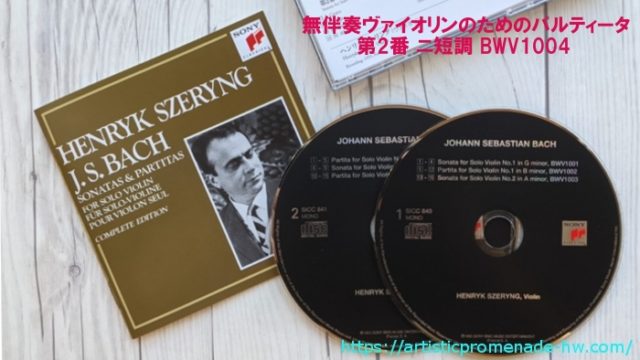

■関連CDのご案内です。

↓