J・S・バッハが作曲した「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調」をヘンリク・シェリング(ヴァイオリン)で楽しみました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調」にまつわるエピソードと個人的な感想をお伝えします。

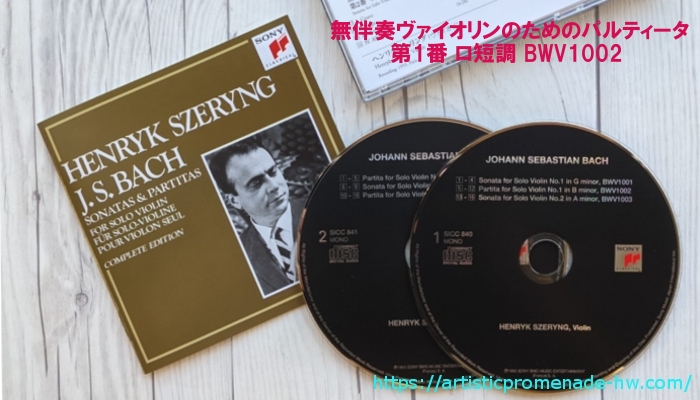

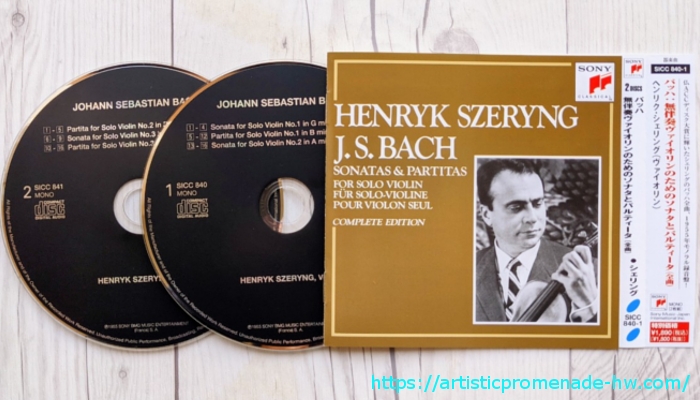

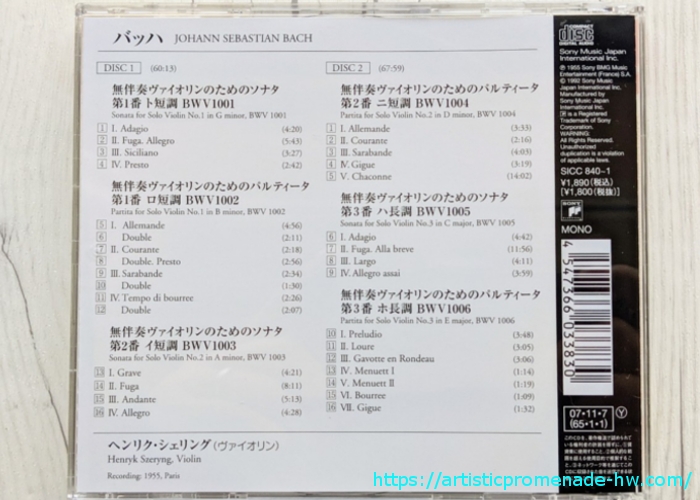

■バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ(全曲)シェリング

- ヴァイオリン:ヘンリク・シェリング

- 2枚組:MONO

- Sony Music Japan International Inc【SICC840-1】

J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調」とは

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001~1006」は、J・S・バッハがアンハルト=ケーテン侯国宮廷楽長を務めていた1720年(享保5年)に作曲されました。

パルティータとは、17~18世紀の器楽曲におけるジャンルのひとつです。時代の経過によりパルティータの持つ意味は変化していきます。

17世紀には「変奏曲」の意味で用いられましたが、J・S・バッハの活躍した18世紀のドイツにおいては、共通する主題や情感を伴う雰囲気などによる統一感を持って形成された「組曲」を指すようになりました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」におけるパルティータも、組曲的な意味合いだと受け止めていいでしょう。

J・S・バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002」は、4つの古典舞曲を組み合わせたものです。

- アルマンド

ドイツ色の強い舞曲。おそらくは16世紀のフランス発祥の2拍子のダンス(男女のペアが列を組んで踊るもの)が原型と思われる。 - クーラント

3拍子の優雅な舞曲の一種。バロック音楽の組曲では、アルマンドとサラバンドの間に位置していた。

(自動車の冷却水のことではありません。) - サラバンド

3拍子の厳かで重々しい舞曲。テンポは遅め。 - ブレー

17世紀のスペイン及びフランスから広まった2拍子の舞曲。テンポは速め。

アルマンドはお菓子の名前みたいだぞ。

J・S・バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002」では、上述した4つの舞曲(楽章)それぞれにドゥブル(変奏)が付けられています。

「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調 BWV1002」は舞曲というイメージに反して明るい曲ではありません。悲しみを慈しむような雰囲気が全体を覆っていますが、凛とした強さも感じます。所々、軽やかさも併せ持った楽曲です。

J・S・バッハとは

18世紀にドイツで活躍した音楽家ヨハン・セバスティアン・バッハ(J・S・バッハ)については、『すぐわかる!J・S・バッハとは|「音楽の父」「ドイツ3大B」の生涯について』をご参照ください。

ヘンリク・シェリングとは

ポーランド出身で、のちにメキシコに帰化した名ヴァイオリニストヘンリク・シェリングの生涯については「すぐわかる!ヘンリク・シェリングとは」をご参照ください。

わたなびはじめの感想:J・S・バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調」について

ここからはヘンリク・シェリングが演奏する「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調」の感想をお伝えします。

【 】は今回聴いたCDの演奏時間です。

■第1楽章 アルマンド【4分56秒】- ドゥブル【2分11秒】

重音が多用されていて、まさに荘厳で重々しい雰囲気。悲しい音色ではありますが、音の切れ目が流れるようで、丸み(余韻)を感じます。この余韻がやさしい印象にもつながっているのだと思います。

悲壮感はありますが、しっかりとした足取りで歩いているかのようで、凛とした美しさも感じます。

ヴァイオリン単体でこの雰囲気を醸し出すなんてすごい!

ドゥブルに入ると旋律に動きが増して、少しテンポアップします。軽やかとまでは言えませんが、流麗で多少の軽快さも感じられます。これそバロック音楽!といった雰囲気が漂います。

■第2楽章 クーラント【2分18秒】- ドゥブル【2分56秒】

移弦(4本の弦を移り変わって奏でること)が多く、不安を揺らめかせながら音が上下すします。リズムというかテンポがいいからなのでしょう。私には不安に感じられた要素ですが、聴きようによっては瑞々しさにも通じるかもしれません。(矛盾しているかもしれませんが…)

単調な感じはなく、どうなってしまうのかわからないドラマチックさも魅力的です。

ドゥブルは唐突に始まり、疾走感があります。不安定さがハラハラするような刺激を与え続けるかのようです。

個人的には結構好きな気がしています。

■第3楽章 サラバンド【2分34秒】- ドゥブル【1分30秒】

情感豊かな響きで、落ち着きが漂っています。ドラマチックな展開とは言えませんが、厳かな気持ちに導かれていくかのようです。美しい旋律に心が反応します。

もっと聴いていたいと思わせる楽章です。

ドゥブルは本当に短いです。適度にスピード感があって退屈しません。これもまた美しい旋律です。

■第4楽章 ブレー【2分26秒】- ドゥブル【2分07秒】

重音が多く用いられていて、音に歯切れの良さを感じます。中盤には流麗さを感じさせる旋律も登場。耳馴染みのよい旋律が後半を引き立てます。

ドゥブルは出だしからドラマチック。絶え間なく上下する音色が心地いいです。バイオリンの高音域の音色が際立つような美しさを持っています。

J・S・バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調」は派手さはありませんが、演奏に惹きつけられる魅力を感じます。ヘンリク・シェリングの演奏によるものだからなのでしょうか。他のヴァイオリニストの演奏も聴いてみたくなりました。

各楽章は短い演奏時間なので、ともするとあっという間に次に移っている感があります。とはいえ、4つの古典舞曲の組曲だけあってパルティータ全体としての魅力度は高いと感じました。

「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第1番 ロ短調」は、静寂さの中に悲哀や凛とした信念を感じる作品です。まだ聴き慣れない段階での感想なので、今後、聴き込んでいくうちに違う印象を受ける可能性があります。それはそれで楽しみです。

でも、演奏を聴き終えてから見直すと、ヘンリク・シェリングの魅力をイメージしやすい気がするぞ。

不思議だな。

まとめ

- J・S・バッハのパルティータ(BWV1002)は、4つの古典舞曲による組曲。

- 各楽章にドゥブルが付されている。

- 失礼な表現で申し訳ないのですが、ヘンリク・シェリングのヴァイオリン演奏は信頼できます。

■関連CDのご案内です。

↓